El brillo que oscurece África

en |

Compartir la entrada "El brillo que oscurece África"

Pilar durante siglos de las economías africanas, la extracción y el comercio del oro impactan en la vida y la economía de millones de ciudadanos del continente.

Los hallazgos arqueológicos acreditan que desde hace miles de años el ser humano ha sentido predilección por el oro. Hoy eso no ha cambiado. Las minas del continente africano continúan aportando una parte significativa de la producción mundial, pero los impactos de la extracción del mineral son cada vez peores: guerras, desastres medioambientales, inseguridad económica o aumento de la corrupción.

En el año 1 324, uno de los centros del poder económico global se situaba en las arenas del Sahel. El soberano del Imperio de Malí, Mansa Musa, emprendió una peregrinación hacia La Meca que redefinió la percepción de la riqueza africana. El emperador no avanzaba solo: lo acompañaba una comitiva de miles de personas y una carga de oro tan vasta que desafiaba la imaginación de la época.

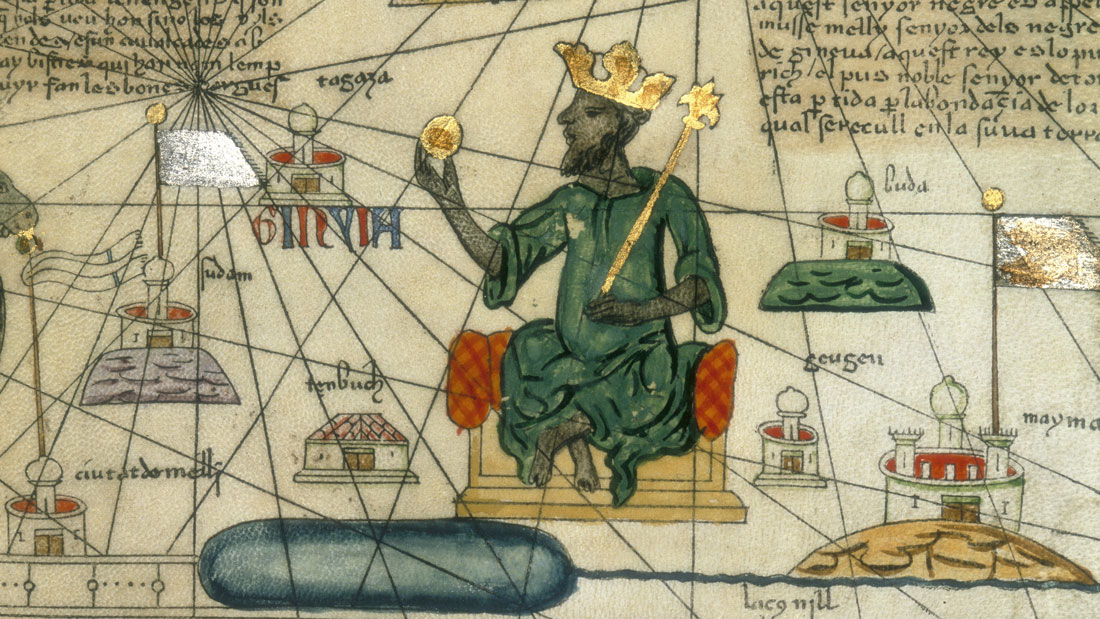

Se cuenta que a su paso por El Cairo la generosidad de Mansa Musa fue tan desmedida que, al donar oro de forma masiva a los habitantes menos favorecidos, provocó una fuerte inflación y la devaluación del metal durante más de una década. Esta realidad quedó plasmada en el Atlas catalán de Abraham Cresques [en la imagen], donde el monarca aparece representado con un cetro, una corona y una moneda de oro. Estudios recientes sitúan su fortuna en cerca de 350 000 millones de euros actuales, lo que lo convertiría en una de las personas más ricas de la historia.

Su imperio, que abarcaba gran parte del Sahel, se cimentaba sobre la explotación del oro. Siglos después, esa herencia sigue siendo relevante, pero su gestión se ha vuelto profundamente compleja y, a menudo, trágica. En 2022, el continente produjo entre un tercio y un cuarto del oro mundial, pero la opulencia de las crónicas medievales ha dado paso a una lucha descarnada entre la minería industrial y la informalidad de la minería artesanal y a pequeña escala, con consecuencias humanas, ambientales, políticas y económicas.

La lucha por la soberanía

El oro sigue siendo hoy un pilar de la economía en muchas naciones africanas. Para estos países no es solo un recurso, también define las finanzas públicas y la balanza comercial.

En contextos de fragilidad institucional, el mineral actúa como una tabla de salvación, pero es un arma de doble filo. La dependencia de un solo recurso expone a las economías a los vaivenes del mercado internacional y limita su capacidad de planificar un desarrollo sostenible.

Las estadísticas del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM, por sus siglas en inglés) son reveladoras: siete de las diez economías más dependientes de la extracción minera en el mundo se encuentran en África. Entre esas materias primas se encuentra el oro, fundamental en economías como la de Ghana, uno de los principales productores de oro del continente –en 2025, la proyección de ingresos por este concepto superaba los 9 600 millones de dólares–, o Sudáfrica, donde los ingresos anuales derivados del oro se disparan por encima de los 17 200 millones de dólares.

Frente a esta dependencia, los Gobiernos, en especial en África occidental, están reclamando un mayor control soberano sobre su riqueza mineral. La Junta Militar de Assimi Goïta en Malí revisó el Código Minero en 2023 para aumentar las regalías y la participación estatal, lo que provocó un conflicto con el gigante canadiense Barrick Gold y terminó con la toma del complejo Loulo-Gounkoto. Su objetivo es aumentar los ingresos para combatir la amenaza yihadista e inyectar fondos en la economía maliense.

En el caso de Ghana, la iniciativa GoldBod centraliza la supervisión, compra y exportación del oro, en especial del sector artesanal y de pequeña escala. Con ello, el Gobierno ha conseguido el monopolio legal del mineral, la nacionalización del mercado interno, la estabilización del cedi (la moneda local) y el aumento de los beneficios por sus exportaciones. Junto a esta iniciativa, la Administración ghanesa se encuentra también en el proceso de certificación, por parte de la London Bullion Market Association (LBMA), de la Royal Ghana Gold Refinery, una refinería inaugurada en 2024. Esta acreditación permitiría al país vender el oro refinado a mucho mayor precio.

En conversación con MUNDO NEGRO, el investigador Jesús García-Luengos apunta que para que estos países logren estos objetivos, «las medidas tienen que ir acompañadas de políticas adecuadas, instituciones sólidas (gestión eficaz, transparencia, rendición de cuentas) y una clara voluntad política», sin olvidar que «el contexto de seguridad y estabilidad es determinante» y que «en ambos países es completamente diferente».

Comercio y violencia

Mientras los Gobiernos luchan por el control, las rutas de contrabando siguen estando muy presentes. El comercio ilícito de oro no es una suma de delitos aislados, sino un sofisticado sistema global que lava el mineral no declarado y lo introduce en la cadena de suministro legal, socavando la soberanía estatal que los países intentan proteger.

Las cifras de este flujo clandestino son abrumadoras y describen una pérdida de capitales que podría financiar sistemas de salud, educación o infraestructuras. Un informe de la ONG SWISSAID estima que cada año se producen en África entre 321 y 474 toneladas de oro artesanal no declaradas. Solo en 2022, sacaron del continente de contrabando más de 435 toneladas, con un impacto económico de 25 750 millones de dólares. El principal destino de este oro son los Emiratos Árabes Unidos (EAU) debido a sus laxos controles en las zonas francas, aunque otros actores como China y Rusia también desempeñan un papel relevante. Entre 2012 y 2022, los EAU importaron del continente 2 569 toneladas de oro que nunca fueron declaradas para su exportación en origen, un flujo valorado en 98 700 millones de dólares. Este agujero negro financiero no solo priva a los Estados de impuestos vitales, sino que distorsiona los precios locales y fomenta una cultura de la ilegalidad que se infiltra en todas las capas de la sociedad.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) ha identificado la anatomía de esta red criminal: uso de empresas fachada, falsas declaraciones de valor, infiltración en operaciones legales y la corrupción de funcionarios públicos. El entramado es tan extenso que involucra desde mineros locales hasta refinadores en Suiza o Dubái que miran hacia otro lado mientras el oro irregular se mezcla con el legal.

La conexión entre la minería ilegal y la financiación de la violencia es directa y devastadora. En varios países africanos, el metal precioso se ha convertido en la moneda de cambio preferida para sostener esfuerzos bélicos y agendas terroristas. La facilidad para el transporte y la imposibilidad de rastreo una vez fundido lo convierten en el activo perfecto para actores que operan fuera de la ley.

En Sudán, el contrabando de oro está financiando la guerra civil que dura ya casi tres años. Las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés) controlan una red de empresas para gestionar la minería ilícita y blanquear beneficios, en especial a través de los EAU (ver MN 710, pp. 3 y 20-25), aunque las autoridades de Arabia Saudí ya han expresado su interés en el oro sudanés. Pero también otros actores como Rusia –con el Grupo Wagner– se han aprovechado de la situación de guerra para sacar oro de forma ilegal a cambio de apoyo militar, tal y como denunció la CNN tras una investigación en 2022. En el Sahel, grupos afiliados al Estado Islámico han integrado la minería artesanal en su economía del terror: cobran impuestos a los mineros a cambio de una protección que no es más que una extorsión. En el este de la RDC, grupos armados controlan yacimientos cuyos productos se blanquean por países de tránsito como Ruanda y Uganda antes de llegar al mercado internacional, en especial a Dubái, como señaló Alfonso Masoliver en La Razón de noviembre de 2022. Esta dinámica perpetúa la inestabilidad y convierte la riqueza natural en un motor de destrucción social. El oro compra hoy las armas que diezman comunidades enteras.

El precio a pagar

Más allá de las zonas de conflicto, la fiebre del oro no regulado libra una guerra silenciosa contra los ecosistemas y la salud humana. La minería ilegal está dejando un legado de envenenamiento y deforestación que amenaza el futuro de comunidades enteras. Además de una crisis ecológica, es una crisis de derechos humanos, donde el acceso al agua y a la tierra se sacrifica en favor del beneficio económico.

La degradación medioambiental es severa. Para separar el oro de la roca, los mineros utilizan productos químicos tóxicos como el mercurio, el cianuro y el arsénico. Estas sustancias se filtran en el suelo y contaminan las fuentes de agua dulce, inutilizándolas para el riego y el consumo humano o animal. En Ghana, se estima que el 60 % de los ríos están afectados. Además, la minería ilegal ha provocado la pérdida de 45 000 hectáreas de tierras de cultivo de cacao, destruyendo el sustento de miles de agricultores y comprometiendo la posición de Ghana como uno de los líderes mundiales en este producto.

Eso no sucede solo en Ghana. García-Luengos fue testigo de estas consecuencias en Camerún, donde destaca que los «impactos medioambientales son espantosos» y que este tipo de minería afecta a medios de vida como el consumo de pescado y eleva la inflación.

En el plano humano, el coste es también trágico. La minería artesanal sustenta a millones de personas, pero en condiciones de precariedad. Extrapolable al contexto africano, un estudio de la ONUDD sobre la minería ilegal de oro en Brasil indica que el 40 % de los mineros son víctimas potenciales de trata para trabajo forzoso con jornadas de más de 12 horas, y que más del 70 % son víctimas de problemas de salud mental. Las mujeres sufren de manera desproporcionada, realizando las tareas peor pagadas –como el transporte de pesadas cubas de agua o el lavado manual de sedimentos–, además de sufrir abusos sexuales sistemáticos por parte de capataces o dueños de minas. La falta de derechos laborales y la exposición a enfermedades respiratorias y de la piel convierten el trabajo en la mina en una forma de servidumbre moderna, como ha demostrado la doctora Lydia Mosi con el caso de la úlcera de Buruli en Ghana.

Transparencia o corrupción

Que la cadena de suministro sea transparente es una batalla abierta entre los marcos regulatorios y los intereses creados. Estándares como los de la OCDE o la LBMA van en ese sentido, pero su implementación suele fracasar en el terreno debido a la falta de supervisión real. El caso de la African Gold Refinery (AGR) en Uganda ilustra este fracaso sistémico. A pesar de afirmar públicamente que cumplía con todas las normas de ética y trazabilidad, investigaciones de organizaciones como The Sentry revelaron que funcionaba como un coladero hacia los mercados internacionales para el oro de conflicto procedente de la RDC.

A nivel nacional, el mayor obstáculo son las élites políticas y económicas que capturan las instituciones estatales para su propio enriquecimiento. En Ghana, la Operación Vanguardia en 2017 –una fuerza militar y policial destinada a frenar el galamsey [ver MN 710, pp. 32-37]– resultó ineficaz no por falta de recursos técnicos, sino porque altos funcionarios y políticos del Gobierno protegían las redes ilegales de las que extraían beneficios directos. Esto demuestra que el problema no es la ausencia de leyes, sino la corrosión de la voluntad política para aplicarlas contra quienes ostentan el poder. Por ello, como apunta García-Luengos, es fundamental desarrollar estrategias de incidencia dirigidas a las élites políticas y las autoridades nacionales y locales.

¿Hay solución?

El sector aurífero africano puede cambiar esta situación si se combina la presión internacional con la movilización civil local. La clave no son medidas cosméticas, sino cambios sistémicos: desmantelar las infraestructuras de blanqueo en centros globales como Dubái y priorizar a las comunidades mineras. En los últimos tiempos, existen varios procedimientos judiciales vinculados a casos en Sudáfrica y Tanzania que hablan de que «la litigación internacional es una tendencia al alza y una vía para dirimir responsabilidades por parte de empresas del sector», como señala García-Luengos.

La armonización regulatoria regional, el acceso a tecnologías libres de mercurio y a mercados éticos y la formalización de la minería artesanal son pasos esenciales. Sin embargo, como puntualiza García-Luengos, «el exiguo éxito de todas las iniciativas de formalización se debe, en buena parte, a que no se ha realizado una previa identificación de toda la problemática y su complejidad, tanto a nivel local, como nacional y regional, poniendo en primer plano y como cuestión prioritaria los derechos fundamentales de los mineros y de sus comunidades. Y tampoco se han puesto los medios adecuados para que las acciones sobre esta cuestión sean sostenibles a lo largo del tiempo».

Además, las refinerías y marcas de lujo deben adoptar una transparencia radical, sujeta a inspecciones independientes. Hoy en día, como recuerda García-Luengos, es imposible saber si el anillo de oro que podemos comprar tiene una procedencia limpia o no.

La historia de Mansa Musa nos recuerda que la riqueza mineral de África fue una vez sinónimo de soberanía, prestigio y desarrollo, pero la herencia dorada del continente se ha convertido en una maldición para millones de ciudadanos. La paradoja de la riqueza puede romperse, aunque requiere el coraje de confrontar un sistema que, durante demasiado tiempo, ha valorado más el precio del metal que la vida de quienes lo extraen de las entrañas de la tierra.

Compartir la entrada "El brillo que oscurece África"