Sudán del Sur se desmorona

en |

Compartir la entrada "Sudán del Sur se desmorona"

La renovada violencia en Yuba pone en riesgo el futuro del país más joven del mundo

Xavier Aldekoa

Yuba (Sudán del Sur)

Fotografías Getty Images

El relato de Nyakong define Sudán del Sur hoy. Y que su historia ilustre el país no es alentador. El 12 de julio de 2016, junto a otras 35 mujeres, Nyakong fue violada durante cinco horas por más de cien soldados del ejército del país más joven del mundo. Ella dice que quienes las violaron eran “entre cien y doscientos” y se disculpa porque no puede precisar más. Tampoco habría importado si los hubiera contado: los uniformados las violaron y torturaron —al menos una de las mujeres, “Nyan Chiew, que no se olvide su nombre”, murió por las repetidas violaciones— a cincuenta metros de una base de las Naciones Unidas en la capital, Yuba. Aunque las mujeres juran que los cascos azules vieron cómo se las llevaban, nadie las ayudó. Desde el 8 de julio, cuando los combates estallaron en la capital sursudanesa, se han producido decenas de violaciones similares; algunas a cooperantes occidentales. Todas las víctimas entrevistadas por este y otros casos de violaciones masivas reconocieron a sus atacantes como soldados del gobierno y describieron sus escarificaciones —cicatrices en la cara que diferencian tribus o familias— propias de la etnia dinka de Bahr Al Gazal, la región del presidente, Salva Kiir, y de su guardia presidencial. Como el resto de víctimas sursudanesas, Nyakong había salido del campo de protección de civiles de la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS en sus siglas en inglés) para buscar comida. En los primeros días de violencia, las despensas de las agencias humanitarias habían sido desvalijadas de forma marcial: en ocasiones los ladrones utilizaron grúas para robar toneladas de alimentos. Cuando cuestionabas en Yuba cómo podía haberse producido un robo de comida tan descomunal, los responsables de las agencias citaban un dato: “los soldados del ejército hace cinco meses que no cobran”.

Esos pillajes —y el hambre, claro— llevaron a decenas de mujeres a salir de los campos de protección para buscar leña y alimentos. Salían en grupo porque pensaban que así estarían a salvo. Y se equivocaron. En la violencia despiadada sobre el cuerpo de Nyakong, en el hambre de su rostro afilado y en el olvido acumulado en sus cicatrices está la historia reciente de este país atravesado por el Nilo. Probablemente también está escrito su futuro.

Pero este texto no pretende ser una acumulación de dramas inconexos, cifras de muertos inabarcables o fotos de niños con bombas de hambre en la barriga. La nueva fase de la guerra amenaza con empujar al abismo a Sudán del Sur y ese avance hacia el desastre tiene raíces, actores e intereses. Este es un relato sobre el riesgo de un nuevo estado fallido en África. Y sobre algunas, quizás, esperanzas de que no ocurra.

El 9 de julio de hace cinco años, Sudán del sur se presentó con una alegría tan desatada que casi nadie —este periodista, que vivió aquellos días en Yuba, tampoco— supo adivinar que estaba hueca. Después de dos guerras civiles y casi cuarenta años de guerra, el país por primera vez era una buena noticia: después de votar su separación de Sudán en referéndum con el 98% de votos por el sí, aquel día el país se convirtió en el estado número 193 del mundo. De un plumazo, debían quedar atrás siglos de abuso desde los tiempos del comercio de esclavos negros en el valle del Nilo o de desequilibrio entre el norte sudanés, árabe y musulmán, y el sur, africano y de fe diversa, bajo el yugo de imperios turcoegipcios, británicos o de Jartum.

La guerra no sólo había dejado muertos y rencor: en 2011, Sudán del sur nació como uno de los países más subdesarrollados de mundo, con 90 kilómetros de carreteras en un territorio similar al de Francia y un 85% de analfabetos. La prisa internacional por la democracia (Estados Unidos, pero también China, empujaron por la independencia de una tierra con las terceras reservas de petróleo de África subsahariana) casó mal con unos líderes corruptos que llevaban toda su vida en las trincheras.

En 2013, la mala relación entre el presidente Salva Kiir, líder de los dinka, la etnia mayoritaria, y el entonces vicepresidente Riek Machar, jefe de los nuer, la segunda etnia del país, acabó en una declaración de guerra y decenas de masacres. Hace unas semanas, Justin Oroma, refugiado de 18 años que acababa de llegar al norte de Uganda huyendo de las matanzas de Yuba, se vistió de analista político para describir la historia de su tierra. “¿Sabes qué pasa? En Sudán del Sur la guerra no se va, a veces se duerme, pero tarde o temprano se despierta. La guerra siempre vuelve”.

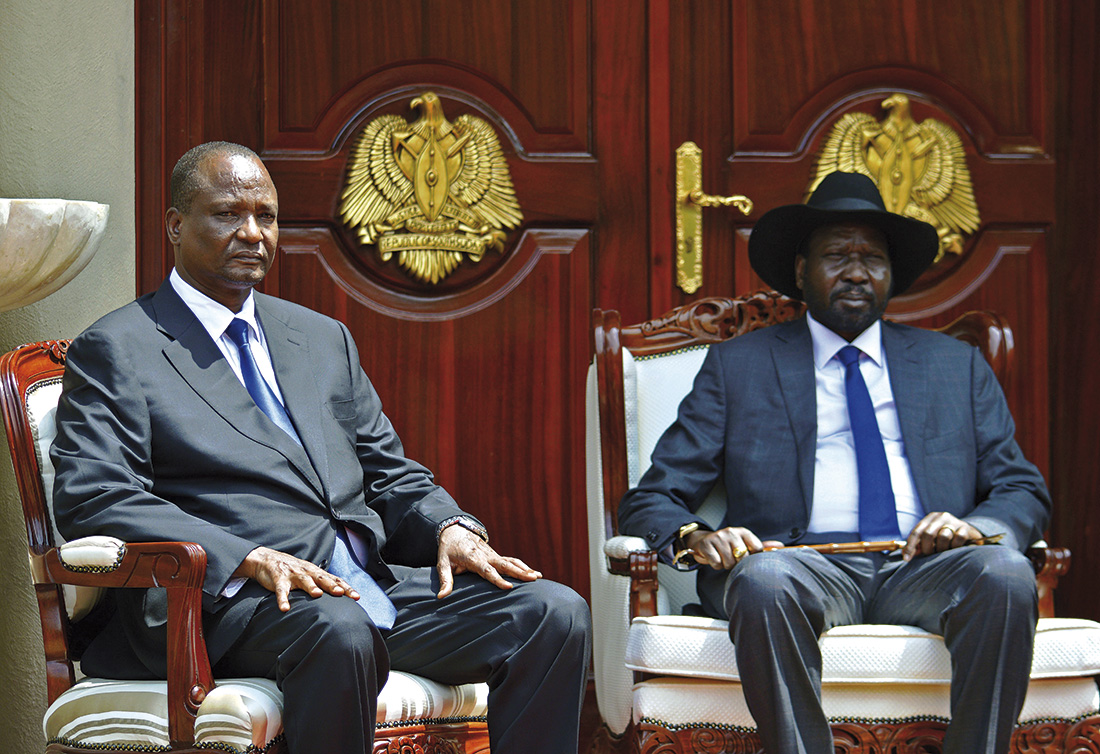

El pasado 26 de julio el presidente sursudanés, Salva Kiir, posaba con el nuevo vicepresidente Taban Deng Gai, en sustitución de Riek Machar, después del enésimo enfrentamiento entre este último y Kiir / Fotografía: Getty Images

El actual estallido de Sudán del Sur es una nueva fase de una guerra eterna a las orillas del Nilo Blanco. Antes el enemigo común era Sudán, pero cuando las armas dejaron de apuntar hacia Jartum, decenas de milicias con sed de sangre y poder miraron hacia su lado.

El año pasado, un acuerdo de paz firmado entre Kiir y Machar invitó a pensar que la estabilidad era una posibilidad. Sobre todo porque las negociaciones de paz no sólo tenían alrededor de la mesa a los líderes africanos regionales (el denominado IGAD), sino que había otros padrinos de peso como la Unión Africana, China, la Unión Europea, Noruega, Reino Unido, las Naciones Unidas y Estados Unidos.

Con ese aroma de paz se plantaron el pasado julio en Yuba los dos principales enemigos de la contienda, Kiir y Machar… rodeados de sus tropas armadas hasta los dientes. La ciudad acababa de sentarse sobre un barril de pólvora a punto de estallar. Y la chispa prendió el 8 de julio.

La batalla en Yuba no sólo fue despiadada porque desde 2013, y mientras negociaban la paz, ambos bandos —especialmente el gobierno—, se habían gastado cientos de millones de euros en comprar armamento. También porque estaba repleta de odio. Manuel Tabang, que tiene tres heridas de bala en el cuerpo porque la suerte quiso no matarlo, subraya quién apretó el gatillo. “Nos dispararon los soldados dinka, no fue fuego cruzado. Todos éramos civiles y huíamos de nuestras casas, había mujeres, ancianos y niños, pero nos acribillaron. Para ellos, todos los nuer somos enemigos”.

La etnicidad no está en la raíz de la guerra en Sudán del Sur, pero es un pretexto útil cuando todo se hunde: avivar las enemistades ancestrales, basadas en robos de ganado o incluso de mujeres, es una táctica eficaz para ganar a nuevos soldados para tu causa. Ese odio cala en una sociedad trufada de armas y que ha tenido toda una vida para aprender a guerrear. Y cuando el odio se instala en las entrañas es difícil volver atrás.

Luego, que en la arena geopolítica de Sudán del Sur se acumulen tantos intereses internacionales no facilita la calma. En el conflicto se dirimen las diferencias entre Sudán y Uganda, enemigos íntimos y cada uno como bastón de apoyo de un bando, o la tensión entre Etiopía y Egipto por la presa que el primero quiere construir en el Nilo azul. Eritrea, gato viejo, ha visto en ese río revuelto una oportunidad para cambiar de bando (hasta 2014 apoyaba a los rebeldes) y acercarse ahora a Yuba, para así sumar inestabilidad a su odiado vecino etíope. Kenia y Uganda también quieren un gobierno amigo para que el futuro oleoducto que transporte el crudo sursudanés hasta el mar pase por su territorio. Pero el tablero internacional no sólo huele a petróleo. Empresas canadienses, ucranianas, israelíes (con compañías ugandesas como tapadera), rusas y un largo etcétera han vendido armas a Sudán del Sur. De forma legal, además. Aunque países europeos abogan desde hace años por un embargo de armas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con el veto de Estados Unidos a la cabeza, ha votado siempre en contra. Aunque desde Washington aterran las últimas atrocidades del bando gubernamental, se alega que el embargo no serviría demasiado en un país donde hasta los pastores llevan kalashnikov, con fronteras porosas y expertas en el mercadeo negro de armamento y que provocaría una escalada de la violencia porque el gobierno querría aprovechar su superioridad momentánea.

Paradójicamente la única oportunidad para la población sursudanesa es que importa demasiado. La arena de intereses regionales e internacionales es de tal magnitud que a nadie interesa un nuevo estado fallido en una región con otros desastres como República Centroafricana o Somalia. A Occidente, menos. El avance de yihadismo en África, con frentes abiertos en el Sahel alqaediano, el norte de Nigeria de Boko Haram o Al Shabab en Somalia,tendría otra puerta abierta al continente negro con un Sudán del Sur sumido en el caos. Por eso, poco después de que las primeras explosiones se escucharan en julio en Yuba, las grandes potencias se sentaron a hablar sobre la posibilidad de dar el sí al embargo de armas en Sudán del Sur. Quizás no sea tarde.

Compartir la entrada "Sudán del Sur se desmorona"