Los efectos secundarios de Trump

en |

Compartir la entrada "Los efectos secundarios de Trump"

El recorte de los fondos de la USAID compromete la salud y la educación de millones de africanos

Por José Carlos Rodríguez Soto desde Bozoum (R. Centroafricana)

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) se fundó en 1961. Su presupuesto anual, cerca de 43 000 millones de dólares, equivale al 43 % de la ayuda humanitaria mundial. El tijeretazo impuesto por la Administración Trump afecta a millones de personas en todo el mundo.

Desde febrero de este año, en la ciudad centroafricana de Bambari, cada pocas semanas echa el cierre una ONG, sobre todo algunas de las que llevaban a cabo proyectos de asistencia humanitaria de emergencia y de perforación de pozos de agua. International Medical Corps y Mercy Corps son dos de ellas, entre las internacionales. La situación es aún peor para las nacionales que, al no contar con donantes privados, tienen menos margen financiero de maniobra. Todas ellas tienen en común un problema: hace ya bastantes años que se nutrían principalmente de los fondos de la ayuda de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés). Desde que el presidente estadounidense Donald Trump, nada más tomar posesión de su cargo, decretara los recortes drásticos de ayuda internacional –excepto la militar–, la USAID entró en un rápido proceso de disolución cuyas consecuencias se dejan notar en casi todos los países africanos donde se desarrollan proyectos humanitarios y de desarrollo que dependían de los fondos estadounidenses. «Es una pena, porque Bambari ha conocido casi una década de conflicto, durante el cual los proyectos humanitarios y de desarrollo se paralizaron y justo ahora cuando ha llegado la paz y las circunstancias nos permitían trabajar sin trabas, no podemos hacerlo por falta de fondos», comenta un trabajador humanitario internacional que prefiere no ser identificado.

Una situación muy parecida tiene lugar en Uganda, donde cientos de miles de personas infectadas por el virus del VIH dependen desde hace décadas de la ayuda ofrecida por organizaciones financiadas por el Plan de Emergencia Presidencial de Lucha contra el Sida (PEPFAR, por sus siglas en inglés) para recibir con regularidad los antirretrovirales. La clínica del barrio de Butabika, en Kampala, la capital del país, que asistía a cerca de 1 000 pacientes, es una de las muchas que no han tenido más remedio que despedir a sus trabajadores e interrumpir la distribución de los medicamentos. Como se indica en su página web, muchos de los pacientes han empezado a tener serios problemas mentales por ansiedad, lo que, unido a la interrupción del tratamiento, se convierte en una combinación poco esperanzadora.

En otro país africano que ha conocido crisis recurrentes, la República Democrática del Congo (RDC), la Asociación Americana de Abogados, conocida como American Bar Association (ABA, por sus siglas en inglés), llevaba décadas ofreciendo asistencia legal gratuita a mujeres victimas de agresiones sexuales. Además, prestaban asesoramiento a personas vulnerables que habían tenido que dejar sus hogares a causa de alguna de las múltiples violencias que azotan el país y que, al regresar de los campos de desplazados, se encontraban con sus casas ocupadas. La ABA, prestigiosa asociación de voluntarios juristas fundada en 1878, trabajaba en 18 países africanos, gracias también a los fondos USAID. Cuando protestaron por la suspensión de estas ayudas, Trump respondió llamándoles «estúpidos izquierdistas».

Una incidencia global

Los ejemplos podían multiplicarse en muchos otros países del continente, porque el principal destino del presupuesto de USAID ha sido, durante décadas, África subsahariana. Si miramos mas allá, USAID era responsable hasta hace unos meses del 43 % de los fondos que los Gobiernos de todo el mundo dedican a ayuda al desarrollo. Los tres ejemplos citados son pequeños botones de muestra, pero si queremos presentar una imagen más completa, los fondos estadounidenses en África han financiado proyectos de agua y saneamiento, campañas de vacunación, clínicas para tratar a niños desnutridos, educación, asistencia alimentaria, mejora de la agricultura, lucha contra el sida o prevención de la malaria, además de ayudar a la reintegración de antiguos combatientes en procesos de paz, apoyar procesos de reconciliación en comunidades enfrentadas, restaurar mecanismos judiciales, apoyar a organismos de la sociedad civil, ofrecer asistencia legal a grupos desfavorecidos y reforzar sistemas de buen gobierno, entre otras muchas iniciativas. La lista de estas intervenciones, que en el lenguaje de la diplomacia internacional se conoce como soft power, es larga.

En el campo sanitario, las consecuencias de la suspensión de ayudas de la Agencia son graves: millones de personas están en riesgo grave de fallecer por problemas sanitarios tratables como VIH, tuberculosis, malaria, infecciones respiratorias o malnutrición. Es la principal conclusión a la que ha llegado un estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), publicado a finales del pasado mes de abril. Según esta investigación, durante los últimos 20 años, los programas financiados por USAID han ayudado a evitar directa e indirectamente la muerte de más de 91 millones de personas, de las que casi un tercio serían niños.

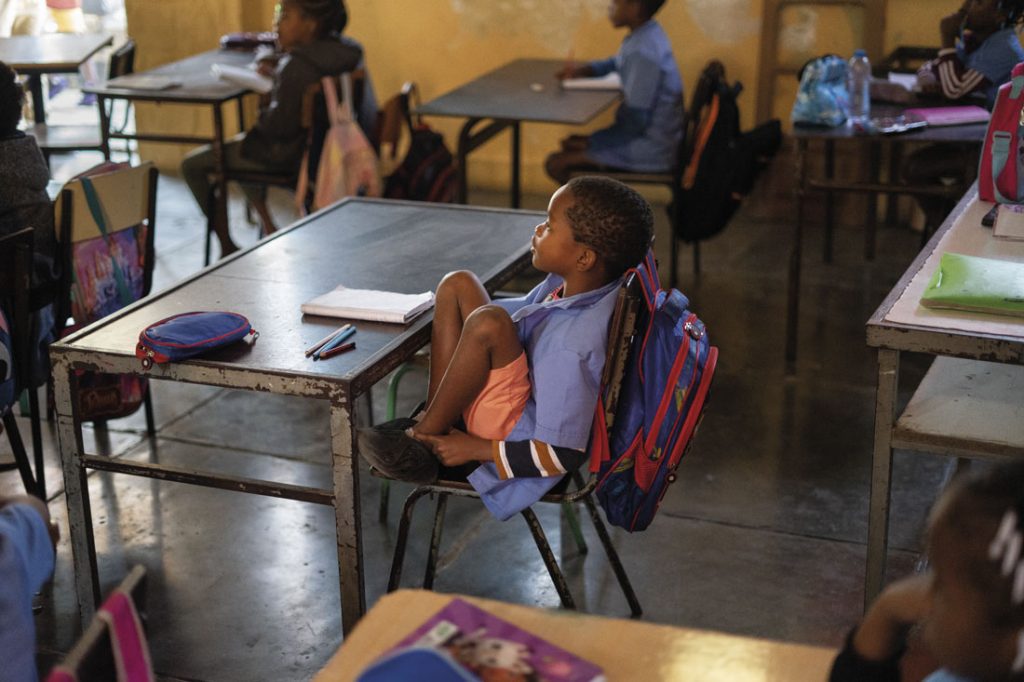

El estudio se centra principalmente en el impacto negativo que tendrá dejar sin fondos a miles de proyectos educativos, poniendo de relieve que no solo matan las enfermedades, sino también la pobreza y la privación de educación. El acceso a las aulas reduce significativamente la mortalidad infantil. Una de las cifras más llamativas del estudio de ISGlobal es la siguiente: cada año adicional de educación provoca una disminución del riesgo de mortalidad adulta un 1,9 %. Y la mejora del acceso a agua potable y saneamiento –muchos proyectos educativos incluyen la provisión de agua limpia y letrinas en el recinto escolar– hace que la mortalidad infantil retroceda un 17 % (ver MN 712, p. 153).

Lo entendí hace unos años cuando caí enfermo de fiebres tifoideas en RCA. Pude recuperarme gracias a un tratamiento antibiótico. Entre consultas, análisis y medicamentos empleé cerca de 300 euros. Entonces fui consciente de cómo deben sufrir los niños centroafricanos que padecen la enfermedad, causada por beber agua insalubre –solo el 13,85 % de la población de este país tiene acceso a agua potable– y la razón por la que muchas familias no pueden permitirse costear el tratamiento completo, lo que desemboca en muchas muertes infantiles evitables.

En una visita a España durante el pasado mes de mayo, la directora de UNICEF, Catherine Russell, apuntaba a que esta crisis ya se veía venir desde el año pasado. Según ella, «este declive se ha acelerado este año de forma muy preocupante». En una entrevista concedida a El País subrayó que el problema va más allá de los recortes de EE. UU.: «Muchos países, salvo tres o cuatro excepciones –entre ellas España– han estado cortando la ayuda. […] En Unicef tenemos fuentes de financiación diversas, pero nos está afectando. Estimamos una disminución del 20% en los fondos que recibimos. […] Estamos reestructurando un poco la organización. Pero al final va a tener un impacto en los niños, no hay forma de evitarlo. Resultará en más niños sin alimentación ni educación».

Quejas de la Iglesia

Una de las primeras instituciones que protestó contra la medida fue la Iglesia católica estadounidense, cuya agencia caritativa CRS (Catholic Relief Services) ha visto cómo disminuyeron sus fondos disponibles de forma drástica. El pasado mes de febrero, monseñor Daniel Mueggenborg, presidente del Comité de Colectas Nacionales de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés), explicó que miles de personas amparadas bajo programas de la USCCB han quedado desatendidas. Los obispos ya habían alentado a los católicos estadounidenses a movilizarse y pedir al Congreso que detuviera estos recortes. «Con la interrupción repentina de la ayuda humanitaria en el extranjero, organizaciones como CRSno pueden mantener su labor, que incluye el suministro de alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad a quienes más lo necesita», afirmó monseñor Mueggenborg.

Además de su acción exterior, la Iglesia católica en Estados Unidos ha tenido que interrumpir sus programas de reasentamiento de refugiados. El 18 de febrero, después de que los obispos condenaran públicamente estos cambios, la USCCB demandó a la Administración Trump y calificó la suspensión de la financiación para la atención a los refugiados como «una acción arbitraria y caprichosa del libro de texto de la Agencia» que «viola múltiples estatutos» y «socava la separación de poderes reconocida en la Constitución». El vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, que se declara católico practicante, ha respondido en varias ocasiones acusando a los obispos de su país de beneficiarse de la financiación gubernamental que recibe para el reasentamiento de refugiados, además de reprocharles que estaban ayudando a inmigrantes que estaban en el país de forma ilegal con fondos oficiales.

Un sector en crisis

Un aspecto a menudo olvidado de esta crisis es la situación en la que empiezan a encontrarse los empleados de agencias que gestionan crisis. En un memorando interno publicado el pasado mes de mayo, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, anunció que distintos organismos de la ONU, incluidas las agencias humanitarias, tendrán que reducir, al menos, un 20 % de su presupuesto. Esto significa, en la mayoría de los casos, el despido de, al menos, una quinta parte de la plantilla de las oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) o el Programa Mundial de Alimentos (PMA), entre otras. Casi todas estas agencias ya están realizando planes de regulación de empleo. Una buena parte de sus trabajadores han empezado a recibir cartas de preaviso de fin de contrato por falta de fondos para pagar sus salarios. Las direcciones de muchas de estas agencias han puesto en marcha medidas de mitigación, como cursos de estrategia de búsqueda de empleo y programas de asistencia psicológica para los empleados que, tras años de trabajo, se quedarán en el paro, y no siempre con buenas perspectivas de reincorporarse al mercado laboral.

Esta situación afecta a miles de personas en el mundo que un día decidieron dedicarse a ayudar a los seres más vulnerables y se prepararon para ejercer esta labor con competencia y profesionalidad. Es el caso de Cristina [nombre ficticio], una mujer española que después de completar su formación universitaria pasó un primer período como voluntaria. Hace 15 años empezó a trabajar en misiones de Naciones Unidas como especialista en gestión de proyectos humanitarios. Tiene dos carreras, tres másters y habla cinco idiomas. Su experiencia, al haber trabajado en cinco países en conflicto, es envidiable. En la actualidad se encuentra en el paro y, rondando los 50 años, no sabe si encontrará un nuevo empleo. De vez en cuando publica algún artículo sobre temas de política internacional en periódicos locales, lo que apenas le da para seguir pagando sus cotizaciones mensuales a la Seguridad Social. Su currículum es impresionante, pero solo encajaría en una organización humanitaria que necesitara personal para un país en crisis. Cristina emplea el día mirando ofertas de empleo en Internet y ha presentado su currículum en multitud de empresas en España y en otros países. Pero ¿dónde encaja su perfil profesional si no es en un campo que ahora mismo no puede reclutar a nuevos empleados por falta de fondos?

No solo EE. UU.

Para empeorar las cosas, otros países occidentales como Reino Unido, Francia, Países Bajos o Bélgica, que tradicionalmente han dedicado parte de sus presupuestos a financiar ayuda humanitaria y al desarrollo, también han anunciado recortes, lo que agrava la crisis de financiación de la cooperación. Muchos expertos señalan que es una de las consecuencias del rearme que vive Europa frente a Rusia en la actualidad. De los 31 países que componen el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), una especie de termómetro para medir la financiación del desarrollo, solo cuatro superan en este momento la emblemática barrera del 0,7 % de su PIB.

Algunos observadores que a finales de enero dejaban atisbar un resquicio de optimismo cuando Donald Trump decidió congelar durante 90 días los fondos para la ayuda al desarrollo, señalaron que era pronto para echarse en brazos del pesimismo y había que esperar, puesto que el presidente estadounidense había prometido reevaluar la pertinencia de estos programas al cabo de tres meses. En este momento, y según el secretario de Estado, Marco Rubio, el 83 % de los programas coordinados por USAID han quedado cancelados, aunque la decisión está siendo impugnada en los tribunales. El plazo de los tres meses ha sido sobrepasado con creces y nada parece indicar que Estados Unidos vaya a dar marcha atrás.

Compartir la entrada "Los efectos secundarios de Trump"