«No queremos quitar poder a los hombres, sino tomar decisiones conjuntas»

en |

Compartir la entrada "«No queremos quitar poder a los hombres, sino tomar decisiones conjuntas»"

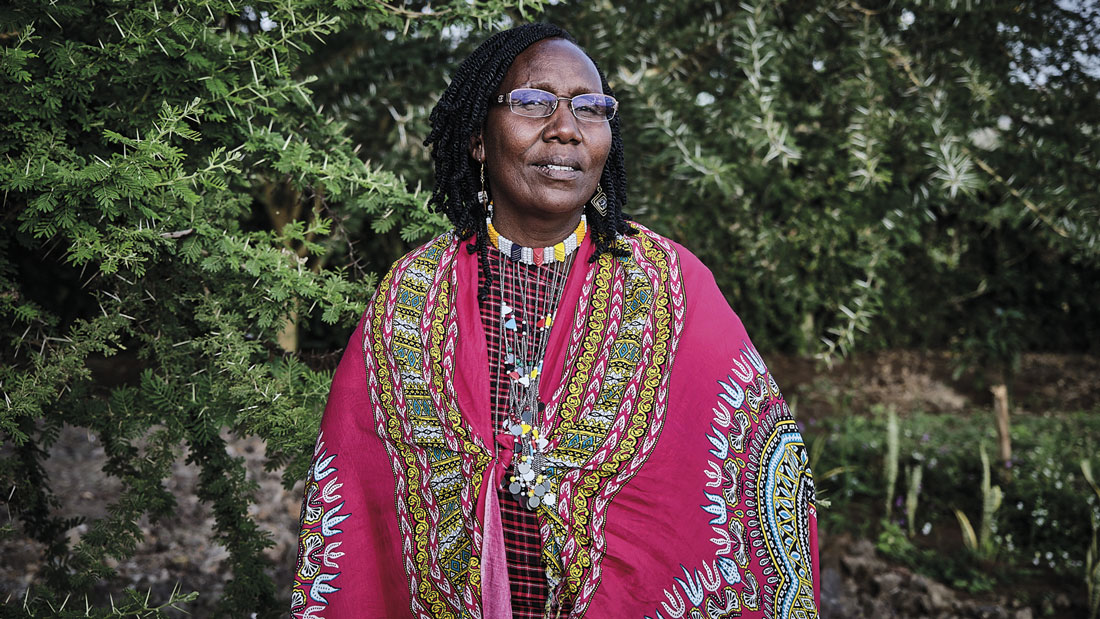

Maanda Ngoitiko, líder masái

Maanda Ngoitiko fundó el Consejo de Mujeres Pastoras (PWC) en 1997 junto a diez mujeres masáis. Desde entonces, la labor de esta organización se ha centrado en defender los derechos de las mujeres y niñas de su comunidad, con el objetivo de cambiar los roles de género en una sociedad tradicionalmente patriarcal.

Por Diego Menjíbar desde Arusha (Tanzania)

Antes de empezar, cuéntenos quién es Maanda Ngoitiko.

Soy hija de una familia de pastores masáis de Olosirua, en Kenia, una aldea cercana a la frontera con Tanzania. Mi nombre proviene de las montañas. Cuando mi madre estaba embarazada, caminó durante cinco días para llegar al hospital, pero cuando no pudo más, dio a luz en las faldas de una montaña llamada Parmaanda. Así se eligió mi nombre. Tengo nueve hermanos, cuatro chicas y cinco chicos. Soy una mujer masái, pastora y madre que en 1992 decidió dar un paso adelante por todas nosotras fundando el Consejo de Mujeres Pastoras (PWC, por sus siglas en inglés).

¿Qué le llevó a dedicar su vida a proteger y empoderar a las mujeres de su comunidad?

La raíz está en mi historia personal. Cuando era pequeña, la familia y el clan controlaban cada aspecto de mi vida. La masái es una cultura muy patriarcal y la tribu define cada rol y responsabilidad, en especial cuando naces niña. A los nueve años fui elegida para ir a la escuela. Por aquel entonces solo éramos dos niñas en mi pueblo. Mi única amiga fue forzada a casarse a los 14 y fui testigo de lo que sufrió por negarse. Consiguió escapar, pero un grupo de hombres fue a buscarla a una aldea vecina donde se había escondido. No pararon de golpearla durante el camino y después de llegar. Me sentía impotente por no poder ayudarla, pero sobre todo me sentía frustrada porque sabía que mi turno estaba por llegar. Fue un momento muy difícil. Necesitaba ayuda pero nadie podía dármela.

¿Ese día llegó?

Sí, también a los 14 años. Mi madre y las mujeres de mi comunidad me dijeron que tenía que dejar la escuela, pasar por el rito de paso de la mutilación genital y prepararme para el matrimonio. Seguía pensando en mi amiga, por lo que me negué: iban a convertirme en la tercera esposa de un hombre mucho más mayor, así que le dije a mi familia que no quería estar sujeta a una vida que no me haría feliz. Por aquel entonces [principios de los 90], la esfera política comenzaba a sensibilizarse acerca de estos temas y tuve la suerte de que un miembro del Parlamento escuchó mi historia y decidió apoyarme con una beca. Mi familia se negó, pero me escapé durante la noche y estuve dos años sin volver. Al empezar a estudiar gesté todo lo que hemos creado hoy. Me formé en desarrollo sostenible, estudié Ciencias Ambientales en la Universidad de Nairobi y al regresar fundé el PWC.

¿Cómo fueron los inicios?

Nuestra meta era muy ambiciosa: crear una nueva generación de mujeres masáis con dignidad, libertad y derechos que pudieran decidir y que tuvieran voz propia. Empezamos en 1997 como un foro donde hablar libremente sobre los problemas relativos a la educación, la economía familiar o los ritos de paso y así crear una red sólida de mujeres comprometidas. Nuestro objetivo siempre fue educar a las niñas para evitar que sus familias las casaran. Nos encontrábamos con muchas situaciones en las que el hombre ya había pagado una dote a la familia. Cuando todo estaba preparado para el matrimonio aparecía el PWC y, en colaboración con las autoridades, las rescatábamos y llevábamos a un lugar seguro que, en muchas ocasiones, era mi propia casa. Al principio, sin embargo, los hombres desconfiaron. Como era la primera vez que las mujeres nos íbamos a organizar seriamente, los maridos y jefes nos decían: «Debéis decirnos qué vais a hacer exactamente antes de hablar con nuestras mujeres» o «Debe haber hombres en la junta directiva». Como sabíamos que esto iba a pasar fuimos preparadas. Nunca pretendimos ocupar la posición de los hombres, sino promover la igualdad: «Si un chico puede ir al colegio y convertirse en maestro, nosotras también podemos; si él puede tener tierras a su nombre, yo como mujer también». Eso, como era de esperar, provocó tensiones.

¿Por ejemplo?

Recuerdo a un líder tradicional que tenía mucho poder y al que nadie se atrevía a contradecir. Cuando nos presentamos, no solo se negó, sino que nos insultó y humilló porque pensó que queríamos revocar el poder de los hombres. Más adelante presentamos un proyecto que retaba la filosofía de que las mujeres masáis no podemos poseer ganado, a pesar de que somos quienes lo criamos. Queríamos tener nuestra propia boma [complejo tradicional masái] y nuestro terreno donde poder controlar y vender nuestro ganado, algo que nunca había sucedido. Aquel líder se opuso: «Eso os va a dar dinero y, por tanto, poder para tomar decisiones». Sin embargo, un día pasó algo que hizo que el jefe cambiara de opinión. En 2022, decenas de coches de la Policía y el Ejército llegaron a Pololeti, una zona del norte de Tanzania perteneciente a Loliondo, para expulsarnos de nuestras tierras y crear una reserva de caza. Las que estuvimos protestando durante cinco días fuimos nosotras, al igual que hicimos en Dar es-Salaam. Eso nos dio una gran credibilidad porque nos vieron luchar.

¿Qué otros proyectos llevan a cabo?

Durante 10 años trabajamos exclusivamente en la educación de las niñas, creando comités escolares y asociaciones de padres, movilizando a las comunidades para construir escuelas y estableciendo lazos entre las administraciones locales y los departamentos educativos. Esto ha sido muy positivo porque ha fomentado la confianza entre la comunidad y los gobiernos locales. Luego ampliamos nuestro ámbito de actuación y creamos VICOBA, un proyecto donde enseñamos a las mujeres técnicas de microfinanciación a nivel comunitario para que se apoyen económicamente entre sí e impulsen negocios. Estos encuentros [mensuales] van más allá del dinero porque se generan espacios donde hablar sobre liderazgo, inversión, violencia doméstica, problemas familiares que surgen con la poligamia… También organizamos foros de liderazgo y derecho femenino, donde formamos a mujeres para que ocupen posiciones de poder a nivel político. Con esto hacemos que la pirámide de poder se tambalee. Lo que se consigue así, y que no puede lograrse de ninguna otra forma, es que los derechos de las masáis sean respetados. Por último hemos creado las bomas solidarias para facilitar que las mujeres tengan títulos de propiedad y ganado a su nombre. No queremos quitar poder a los hombres, sino tomar decisiones de forma conjunta. Eso crea una sociedad más justa. Si decidimos conjuntamente, todos somos más felices.

¿Han notado cambios en los hombres?

Sí. Ahora contamos con más de 20 hombres que actúan para rescatar a las niñas que son forzadas a casarse y llevarlas a espacios seguros. Además, también nos hemos dado cuenta de que las relaciones entre marido y mujer mejoraron con el proyecto de microfinanciación. Ellas ahora contribuyen y las tareas se reparten más que antes. Aunque sigue habiendo retos, ahora son independientes. En los foros de liderazgo incluimos a los hombres porque es necesario que sean ellos quienes cambien su forma de pensar. Como anécdota recuerdo que un joven se levantó y dijo: «Yo veo a mi padre pegar a mi madre y no me gusta. Yo nunca voy a hacerlo». Los ancianos creen que estas actividades hacen peligrar los cimientos de la cultura masái, pero yo creo que es una discusión muy importante. Ser mujeres masáis posibilita que seamos testigos del cambio que queremos ver.

¿Cree que estos logros hubiesen sido posibles si las propuestas hubiesen llegado de manos de una ONG o agencia extranjera?

De ninguna manera. Hemos conseguido cambios significativos porque somos masáis y sabemos cómo lidiar con la comunidad. Una agencia de desarrollo extranjera puede llevar a cabo un proyecto durante un tiempo y luego irse, según el presupuesto. En cambio, nosotras, tengamos dinero o no, seguimos trabajando. De hecho, durante los primeros seis años operamos sin ningún apoyo económico, atravesando montañas y ríos para llegar a las comunidades, durmiendo al aire libre y corriendo todo tipo de peligros al toparnos con animales salvajes. Mi trabajo es un compromiso vital. Nada lo paga. No distingo mi vida del compromiso con mi comunidad. Conozco a niñas que han pasado por situaciones indescriptibles y mujeres que sufren a diario y sé que lo quiero cambiar desde el fondo de mi corazón. Quiero ver una nueva generación de mujeres masáis que tenga derecho a decidir y a una vida feliz.

Con todo lo que cuenta, me viene a la mente la palabra feminismo. ¿Están familiarizadas con este término?

No, aunque creo que lo somos. PWC está fundado y dirigido por mujeres. Los hombres no son miembros, pero nos apoyan. Si continuamos construyendo una sociedad fragmentada en la que una parte tiene derechos y la otra no, seguiremos alimentando un conflicto. ¿Cómo lo resolvemos? Asegurándonos de que mejore el papel de la mujer: educándola, prohibiendo el matrimonio infantil, empoderándola económicamente y convirtiéndola en propietaria. Si apoyas a ambos hijos, niño y niña, serán iguales, lo que a la larga llevará a una mejor sociedad y a un mejor núcleo familiar para coexistir con amor y sin disparidad de género.

¿Qué mensaje dejaría a una niña masái?

Necesita tener una misión y saber por qué existe en este mundo, pero lo más importante es que estudie y vuelva a la comunidad para estar cerca de otras niñas y ser un modelo para ellas. La educación debe conseguir que aprecie su cultura, su comunidad, y que luche por sus derechos.

Compartir la entrada "«No queremos quitar poder a los hombres, sino tomar decisiones conjuntas»"