El tiempo detenido

en |

Compartir la entrada "El tiempo detenido"

La Iglesia católica denuncia la situación en Tigré un año y medio después de la guerra

Texto y fotos Marta Carreño desde Adigrat (Etiopía)

El cerrojo informativo que estableció el Gobierno etíope sobre la guerra en Tigré provocó que tuviera un impacto internacional muy limitado. Ahora, año y medio después del acuerdo de paz de Pretoria, la situación en la región sigue siendo muy complicada.

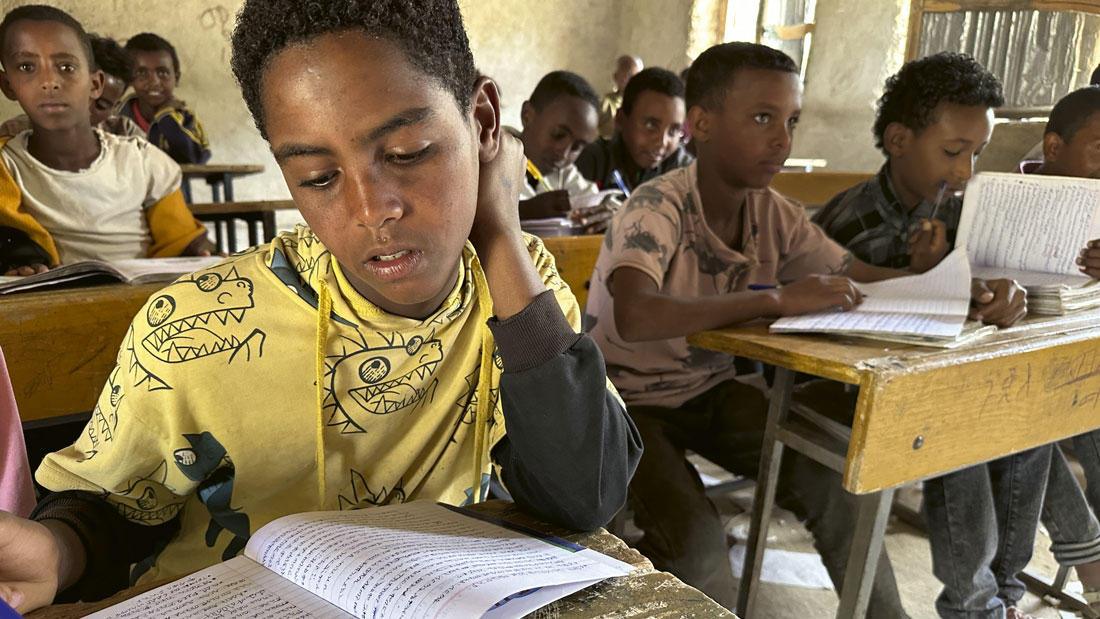

El 40 % de los estudiantes de Tigré todavía no han vuelto a clase después de la pandemia y de la guerra. Han sido tres años perdidos para la enseñanza». Haileselassie Gerezgiher es uno de los responsables de la Oficina de Educación de la localidad de Edagahamus, situada al oeste de la región más septentrional de Etiopía. La ansiada lluvia golpea con fuerza –quizá demasiada fuerza– el techo de uralita de una oficina en la que el tiempo parece detenido.

Detenido antes de la pandemia, cuando las escuelas de todo el país cerraron por miedo a ese extraño virus que causaba estragos en algunos países del mundo. En Tigré las aulas no volvieron a abrir sus puertas hasta tres años después porque, tras el coronavirus, llegó la guerra –declarada por el Gobierno federal y en la que intervino, también, el Ejército de la vecina Eritrea–, un peligro mucho mayor, más mortífero, más dañino y doloroso.

Hoy, cuando la lluvia cae con tanta fuerza que amenaza con arrasar con todo en la aldea de Aseraw, fronteriza con la región de Afar, hace ya casi un año que los estudiantes volvieron a las aulas. Pero no lo hicieron todos. En 2023, muchas familias aún no habían retornado a sus hogares tras huir, casi con lo puesto, en busca de refugio a ciudades más grandes como Adigrat. «No queríamos que los soldados enemigos nos encontraran en nuestras casas. Aunque el Gobierno federal nos había dejado incomunicados, nos llegaban noticias de lo que los ejércitos extranjeros estaban haciendo a la población», asegura el padre de uno de los alumnos que asiste a la deteriorada escuela. Un año y medio después de la firma del acuerdo de paz de Pretoria –rubricado en noviembre de 2022 por representantes del Gobierno de Etiopía y de los rebeldes del Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT)–, el miedo y la desconfianza siguen instalados entre la población. Nadie parece querer referirse abiertamente al Ejército de Eritrea, que todavía ocupa algunos kebeles (municipios) de Tigré, y tampoco a los combatientes de la vecina región de Amhara, que aprovecharon su apoyo al Ejército etíope para, de paso, hacerse con algunos terrenos que históricamente reclaman como propios (ver pp. 6-7).

Pero con la mochila del trauma sobre sus espaldas, los niños y niñas de estas aldeas diseminadas por toda la woreda (distrito) de Edagahamus van poco a poco regresando a la escuela. Sentados sobre piedras, en edificios sin techumbre y con las paredes destrozadas, expresan su sueño de llegar a ser doctores o profesores. Ninguno conoce otra profesión y ninguno parece entender bien que más allá de sus aldeas –tan incomunicadas y aisladas que no parecen pertenecer a este mundo– existen formas de vida diferentes.

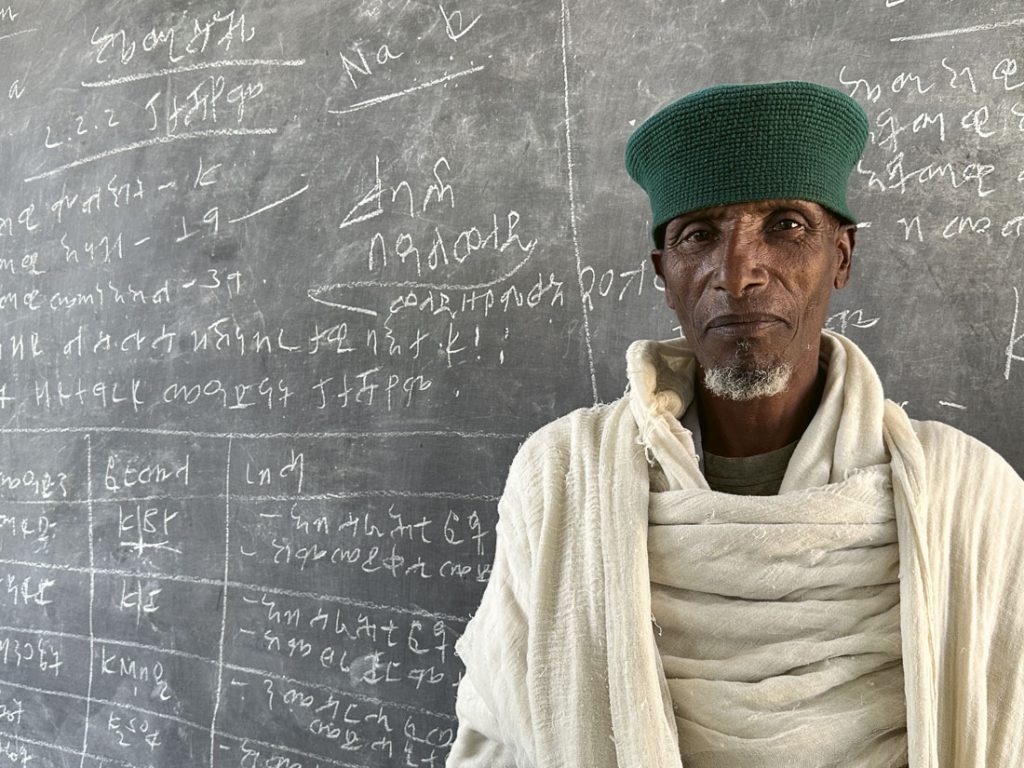

«La mayoría de los adultos de esta zona no saben leer ni escribir y no quieren esto para sus hijos. Por eso su principal empeño es reconstruir las escuelas y que los chicos retomen sus estudios», explica Amene Haileselassie, director de Chain of love (Cadena de amor), una de las organizaciones de la Iglesia católica que llega a los rincones más recónditos y que, como señala Haileselassie Gerezgiher, «no se queda al borde de la carretera o de los caminos como otras organizaciones, sino que se asegura personalmente de que sus aportaciones lleguen allí donde más se necesitan».

«Los invasores», como también denominan, sin nombrarlo, al Ejército eritreo, «entraron en los centros escolares y los saquearon. Durante un tiempo los utilizaron como cuarteles. Los pupitres y las puertas sirvieron como leña para cocinar o calentarse y cuando se movían a otro lado arrasaban con todo y dejaban las escuelas inservibles», explica Haileselassie.

Poco a poco, las comunidades van reconstruyendo estos centros, pero todavía es mucho el tiempo y la ayuda que se necesitan para recomponer las estructuras y las vidas rotas por un conflicto que tuvo en la población civil a su principal objetivo. «Gracias a la paz, al iniciarse el año académico empezamos a recibir ayudas de algunas organizaciones. La escuela, que estaba muy dañada, ha sido rehabilitada y la infraestructura que destrozaron o robaron ha sido repuesta gracias a las donaciones». Abune Mariam, padre de algunos alumnos de la escuela de Airire, en la woreda de Gulomekada, explica la importancia de un centro educativo que no solo da servicio a los estudiantes de esta localidad sino, también, a los de los municipios cercanos.

Para la vuelta a la escuela hay algo fundamental y que, quizá por ser tan básico, no se suele tener en cuenta: el material escolar. «Manos Unidas nos está ayudando mucho con eso. Aquí las familias son muy pobres y la compra del material escolar es un gasto inasumible para ellos. Nosotros, con esta ayuda, se lo podemos repartir, lo que permite a los estudiantes regresar a clase», asegura Amene Haileselassie. Además, el complemento alimenticio que se entrega –muchas veces la única comida que hacen al día– es un aliciente para que los niños asistan al colegio.

Crisis acumuladas

En Tigré no hay una sola familia que no haya sido víctima del conflicto. Mujeres y niñas violadas, desapariciones, torturas, desplazamientos, asesinatos… «Hay madres que han visto morir a todos sus hijos, hombres que han asistido con horror a la violación de sus madres, hijas o hermanas, asesinatos masivos, torturas, desapariciones… La violencia ha sido tan brutal que parece imposible que haya sido obra de seres humanos», asegura Tewelde Haileselassie, director adjunto de la Oficina de Desarrollo del Secretariado Católico de la Diócesis de Adigrat (ADCS), organismo con el que ha trabajado Manos Unidas durante este tiempo, a pesar de las dificultades. Y añade: «En estos momentos, sobreponerse al trauma es fundamental para poder seguir con la vida diaria». «Año y medio después de firmarse el acuerdo de paz de Pretoria, la situación en Tigré sigue siendo desesperada», denuncia monseñor Tesfasellassie Medhin, eparca de Adigrat.

El obispo lamenta profundamente las terribles consecuencias del conflicto de Gaza y de la guerra de Ucrania, pero pide encarecidamente que la comunidad internacional no «se olvide de Tigré, donde millones de personas sufren todavía las consecuencias de la guerra y de un bloqueo que internacionalmente pasó casi desapercibido y que nos ha llevado a una enorme crisis humanitaria y económica».

El pasado mes de marzo, la ayuda internacional seguía llegando con cuentagotas. Y el pueblo tigrino, además de sufrir las consecuencias del impacto negativo de la guerra, debe enfrentarse a una sequía como no se había visto en la región desde hace décadas. «Son más de 4,5 millones de personas las que necesitan ayuda para sobrevivir», alerta el eparca de Adigrat.

A pesar de que el acuerdo de 2022 consiguió silenciar las armas y trajo consigo la reanudación de los servicios básicos, como las telecomunicaciones, el sistema bancario, la electricidad o la educación, «el Gobierno federal no está cumpliendo parte de lo acordado y la situación en la zona oeste de nuestra región, en algunas woredas y en otras zonas fronterizas con Eritrea, todavía ocupadas por fuerzas externas (amharas y eritreas), que no fueron parte del acuerdo, es terrible», denuncia el eparca.

Uno de los principales puntos del acuerdo de Pretoria fue el retorno de las personas desplazadas internas a sus lugares de origen. Todavía hay un millón de tigrinos hacinados en parroquias, escuelas o campos de desplazados. El de Almeida, en la localidad de Adwa, es uno de ellos. Miles de personas llevan casi dos años malviviendo en las tiendas que se han convertido en sus hogares. Más allá de los límites de este mar de lona, parece no haber vida para ellos.

Algunos de los chavales que juegan en las calles de tierra y polvo acuden becados al colegio que regentan las salesianas. Sus historias son tan desgarradoras que es imposible reproducirlas sobre el papel. Ellos y sus familias reciben también asistencia en el hospital Kidane Mehret que, presidido por una imagen de Don Bosco, fue, milagrosamente, respetado por los bandos contendientes.

Este fue el único centro hospitalario que permaneció a pleno funcionamiento durante la guerra. Su importancia fue tal que el Gobierno de la región elevó su categoría a hospital general. «El resto de los centros sanitarios fueron destruidos. Solo nosotros continuamos trabajando, con apoyo de organizaciones como Manos Unidas. Nos abastecíamos de los productos de nuestra huerta y con ellos dábamos de comer a los enfermos», asegura la hermana Pauline, religiosa salesiana.

«Durante este tiempo, el hospital atendió miles de partos. La mayoría de las mujeres embarazadas procedían de los campos de personas desplazadas y las carencias sufridas por estas mujeres gestantes han afectado a su salud y a la de los pequeños, que han venido al mundo con problemas como la espina bífida o el labio leporino», explica la religiosa.

A poco menos de 200 kilómetros de allí, en la woreda de Kilte Awalelao, cercana a la ciudad de Wukro, Weyni Areaya es otra de esas mujeres víctimas de la guerra. Viuda con poco más de 20 años, se encarga todos los días de quitar el polvo al retrato de su marido. El joven, que se unió al Ejército de Liberación del Pueblo Tigrino, murió en combate dejando a Weyni a cargo de su hijo, del hogar familiar y empeñada en sacar fruto de unos campos de cultivo que claman por un agua que se hace de rogar.

Porque la pertinaz sequía que afecta a Tigré está llevando a los campesinos al límite. En Wukro, Abba Gebre, director de la escuela profesional y técnica de St. Mary, explica cómo la falta de lluvias ha impedido cosechar a unas familias que miran al cielo con desesperación. Además, los militares se llevaron casi todo el ganado, destrozaron las colmenas y ha aumentado la deforestación. «Y el Gobierno no hace nada por nuestros agricultores, que lo han perdido todo», añade.

Por el momento, es fundamental apoyar a las familias más vulnerables. «Les entregamos sacos de semillas de unos 25 kilos y los insumos para trabajar la tierra, además de algunos animales», relata Efrem Gidey, coordinador de programas de St. Mary. Con eso, los que están más cerca de algún lugar con agua consiguen plantar y cosechar lo suficiente para vivir unos meses. Algunos, incluso, sacan algo de forraje para los animales. Weyni es una de esas personas. Como tantos tigrinos, ha hecho de la resiliencia un modo de vida. En la época seca vende té y café, y en la de lluvias –si llegan– se convierte en agricultora. Pero toda ayuda es poca en una región en la que la inflación ronda el 40 % y la tasa de paro se acerca al 80 %.

Y el trabajo de la Iglesia católica va, así, dando sus frutos. Y eso que, según los datos que maneja monseñor Tesfasellassie Medhin, «el catolicismo lo profesa tan solo el 1 % de la población en todo el país». Ellos nunca se han ido y nunca se irán por voluntad propia. Como en el milagro de los panes y los peces, su labor se multiplica y llega a todos los rincones de una población castigada por años de guerra y aislamiento.

Para saber más

Por Óscar Mateos

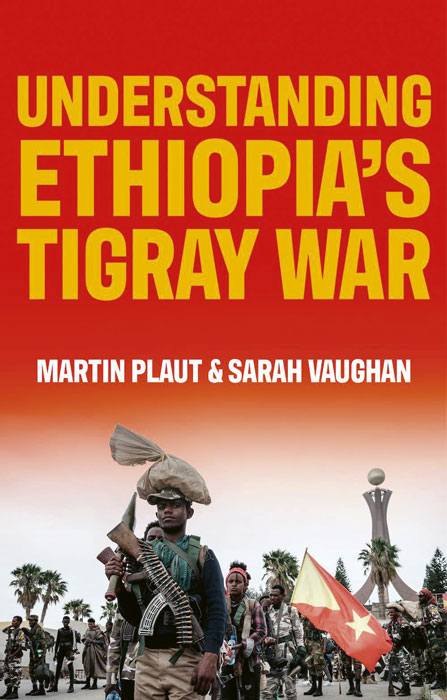

La guerra en Tigré es, probablemente, uno de los conflictos armados de mayor magnitud y virulencia de los últimos años que menos atención mediática y social han recibido. No es para nada una novedad cuando se trata de conflictos africanos –el ejemplo actual de Sudán es otro caso claro. El pasado 14 de mayo, el Observatorio de situaciones de Desplazamiento Interno señaló que son más de 9,1 millones las personas desplazadas por este conflicto–, pero no por ello deja de ser escandaloso. Las decenas de miles de víctimas mortales y los millones de personas desplazadas por la violencia en situación de grave hambruna en esta región del norte de Etiopía no han merecido en ningún momento manifestaciones ni iniciativas que animaran a lograr un acuerdo de paz cuanto antes. Ante esa falta de interés generalizado, es importante encontrar fuentes de información y de análisis que nos ayuden a entender la complejidad histórica, política y social.

Para el análisis de los conflictos en la región del Cuerno de África es especialmente recomendable acudir a uno de los centros de análisis de referencia, como es el Rift Valley Institute (riftvalley.net), también conocido por sus siglas, RVI. Esta organización independiente sin ánimo de lucro, a la que ya hemos aludido en algún momento en esta sección, parte siempre de un análisis realizado por expertos locales en los que las dimensiones social y comunitaria están presentes a la hora de entender las claves de la conflictividad, pero también las iniciativas de paz. Precisamente, el RVI cuenta con la sección «Ethiopian Peace Research Facility» en la que podemos leer análisis con matices que no encontraremos en otros centros o páginas especializadas. Desde una visión más europea, la editorial Hurst ha publicado recientemente una de las obras más actualizadas sobre la guerra en Tigré: Understanding Ethiopia’s Tigray War (2023). De la mano de Martin Plaut, exeditor del BBC World Service en África, y de Sarah Vaughan, experta en el contexto etíope, el libro nos ofrece un incisivo análisis de la realidad en cuestión desde el inicio de la contienda en el año 2020. Ambos autores consideran que, más allá del acuerdo de paz rubricado en Pretoria (Sudáfrica) en noviembre de 2022, las causas de fondo siguen intactas, por lo que el futuro de la región y del país están abocados a una enorme dosis de inestabilidad e incertidumbre. Para una mejor contextualización visual del conflicto armado, puede ser también útil el reportaje Ethiopia: Tigray Humanitarian Crisis, producido por la cadena francesa ARTE en 2022 y dirigido por Charles Emptaz, en el que se muestra con toda crudeza la grave crisis humanitaria causada en la región, con millones de personas afectadas. Además, en este trabajo se analiza el controvertido papel de los diferentes actores armados y humanitarios en la gestión de la crisis.

Para salir de la estricta coyuntura del conflicto, vale la pena acudir a algunas obras que han analizado las complejidades y contradicciones del encaje multiétnico por el cual Etiopía ha sido, durante mucho tiempo, motivo de atención. Por un lado, el libro Ethnic federalism (James Currey, 2006) es, sin duda, una obra ineludible para entender las particularidades del caso etíope. La obra está coordinada por el antropólogo británico David Turton, recientemente fallecido, y en ella participan multitud de autores de referencia conocedores de la realidad política e histórica etíope. En clave más próxima, y abriendo el foco al conjunto del continente, pero con Etiopía como caso recurrente, el libro La vía africana (Bellaterra, 1998), del historiador catalán Alfred Bosch, sigue siendo una obra fundamental para reflexionar sobre la construcción estatal en contextos de enorme diversidad y complejidad política.

Compartir la entrada "El tiempo detenido"