Una vida, una deuda

en |

Compartir la entrada "Una vida, una deuda"

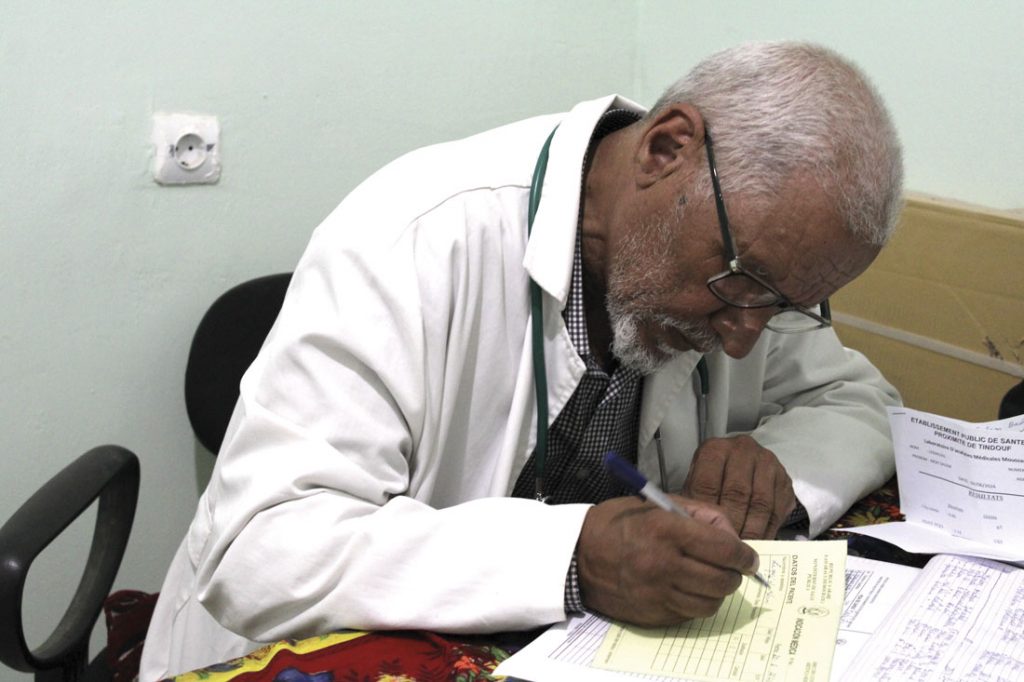

Abderrahaman Mohamed Lehbib, pediatra en los campamentos de Tinduf

Texto y fotografías Asier Aldea Esnaola desde Tinduf (Argelia)

El doctor Abderrahaman Mohamed Lehbib es el único pediatra saharaui que trabaja en los campamentos de refugiados de Tinduf. A sus 71 años no piensa en la jubilación, sino en continuar cumpliendo con la deuda que contrajo con su pueblo hace 50 años, cuando fueron expulsados de Sahara Occidental.

En su consulta en el Hospital de Smara, situado en el campamento de refugiados saharauis en Tinduf (Argelia), el doctor Abderrahaman Mohamed Lehbib sonríe cuando se le pregunta por qué eligió ser pediatra. «Yo no decidí. Iba a ser ingeniero, pero en aquel momento la medicina era la necesidad más importante». Él, como muchos compañeros y compañeras de su generación, se lanzaron a cubrir los sectores más necesitados y sensibles del recién levantado campamento de refugiados, hace 50 años. La vocación era algo secundario. En aquellos años, el recuerdo de su tierra, Sahara Occidental, era reciente y los saharauis no hacía mucho que habían cruzado la frontera con Argelia para instalarse con sus jaimas y huir de la guerra contra Marruecos, obligados a abandonar ese hogar que medio siglo después solo conocen los mayores.

Mohamed participó en la guerra dos meses. Después se trasladó a otro frente: la salud de su pueblo. Desde entonces, contrajo una deuda. Estudiaría para continuar sirviendo a su país, que comenzaba a enterrar a sus guerrilleros. «Mientras yo estudiaba otros caían mártires. Por lo menos había que pagarlo con algo, ¿no?», pregunta. Se licenció en Medicina en Cuba en 1982 y ejerció como médico general en los campamentos hasta que obtuvo la especialización en Pediatría en 1996.

Mohamed Lehbib recuerda los primeros años de profesión. «En aquel momento no había horario», rememora. Esos fueron los tiempos más delicados tanto para el médico como para sus pacientes: «No había nadie que te asesorase, ni como médico general ni como especialista. Teníamos que atender todos los casos». Cuenta que buena parte de la gente continuaba con el espíritu beduino muy latente y no acudían a los hospitales hasta que el enfermo se encontraba ya en un estado grave. «Te llegaba el paciente prácticamente cuando ya estaba KO», dice. Para el doctor, fueron tiempos complicados, pero se logró abrir un camino que hoy continúa. «Hicimos todo el esfuerzo que teníamos que hacer. Creo que tuvo su éxito y se han salvado muchísimas vidas», reflexiona.

A sus 71 años, es el único pediatra saharaui en los campamentos. No es por falta de médicos, sino de salidas profesionales en este lugar, lo que hace que muchos profesionales emigren para Europa, fundamentalmente a España, en busca de mejores condiciones de vida.

Junto con la Brigada Cubana, deben atender todo el año los problemas de salud de una población de más de 65 000 menores, según los datos del último censo oficial completado en 2018 por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). A ellos se le suman algunas misiones médicas esporádicas que alivian un poco esa carga de trabajo.

Con estos recursos, los pediatras se enfrentan a enfermedades como la anemia, una de las más persistentes en los campamentos. En el año 2023, los indicadores revelaban que la padecen el 54,9 % de los menores de cinco años. La malnutrición y la enfermedades respiratorias son otros de los retos con los que cada día se encuentra Mohamed, como él mismo reconoce. «Aquí la canasta básica no cubre la demanda mensual que tienen las familias. Y lo están haciendo cincuenta y tantos años como servicio de emergencia. Nosotros llevamos medio siglo como refugiados. No tenemos que seguir recibiendo ayudas de emergencia, pero todavía no se ha resuelto ese problema», denuncia el pediatra.

Una emergencia que en los últimos años se asemeja a un pozo sin fondo. En noviembre de 2023, la Media Luna Roja Saharaui alertaba de que la cesta básica que recibían 133 672 personas se reducía un 30 %. Su presidente, Mohamed Sidahmed, advertía un par de meses después de que la desnutrición se estaba cronificando en los menores de cinco años e informaba de que «un tercio de los niños presentaba malnutrición» y de que el 73,9 % de las mujeres embarazadas o en período de lactancia sufrían anemia.

Son datos alarmantes para una población muy vulnerable a la inseguridad alimentaria. La Misión de Evaluación Conjunta 2022, impulsada por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y ACNUR, reconoció que el 90 % de los saharauis no tiene armas frente a la falta de alimentos. Si hablamos de dependencia la cifra es más alta todavía. El estudio revelaba que en junio de 2023 el 94 % de los hogares encuestados dependían del apoyo del PMA para cubrir la alimentación básica.

Pero no todo es negativo. En los últimos años se ha desarrollado una campaña exitosa de vacunación que protegió al 97 % de la población menor de 30 días de enfermedades como la tuberculosis.

La consulta diaria

Los datos aterrizan en una sala de espera en la que se ve a madres con sus hijos que entran y salen de la consulta de Mohamed, que no tiene ni un minuto de respiro a lo largo de la mañana. Pero comparado con lo anterior, esto resulta llevadero. «Como máximo, en la actualidad no paso de treinta y tantos pacientes, como mucho 40. Antes llegaba hasta 100». Aun así, hablar de una atención de todos los casos carece de sentido. «¡Qué va! Es imposible. No podemos, lo intentamos, pero cuando pasas de 30 pacientes diarios llega a un punto en el que están mal atendidos», asegura.

Salka Mahdi entra en la consulta con sus hijos, Mahdi y Salam Salek, de cuatro y dos años. El médico examina al mayor en la camilla. Cree que se trata de una hepatitis. Tendrá que hacerse una analítica para confirmarlo y obtener el perfil hepático completo. Con la segunda, Mohamed pide a la madre que le ayude a tranquilizarla para poder auscultarla. Salam Salek llora mientras Mahdi se ríe y aplaude como un diablillo al otro lado de la sala por el mal trago que está pasando su hermana. Mohamed endulza la voz para calmarla. Parece que no tiene nada.

El médico abre la consulta los lunes, martes y miércoles en Smara, mientras que los jueves participa en actividades y reuniones en el Ministerio de Salud, ubicado en Rabuni, capital administrativa en los campamentos. Los primeros sábados y domingos de cada mes acude a El Aaiún, los siguientes a Auserd, luego a Bojador y, por último, a Dajla, la wilaya más alejada del resto de los campamentos. Los viernes los reserva para descansar, aunque a veces coge el coche esa misma mañana para ganar un día y atender a más gente el fin de semana que le toca ir a Dajla.

Prefiere abrir lo más pronto posible, como muy tarde a las nueve de la mañana. El tiempo que permanece en la consulta lo marcan los propios pacientes. «Trabajo hasta que no haya nadie. Puede que cuando me vaya venga alguien, pero estando los pacientes aquí nunca me iré sin dejar a uno sin tratar», asegura con decisión. Y así todo el año, salvo cuando viaja a otros países para participar en congresos.

La falta de material y medicamentos específicos es otro de los retos que afronta el sistema sanitario saharaui, en el que todas sus ramas sufren de esta sequedad de recursos. Otras están todavía por desarrollarse, como la neonatología. A día de hoy todavía no hay ningún profesional especializado en esta área, que recae en Mohamed. Toda esta situación dificulta la tarea de los profesionales, desde emitir diagnósticos a cosas tan simples como cuando Mohamed tiene que hacer una análisis de orina a un bebé, pero no cuentan con la bolsa para recoger la muestra.

En un contexto así, las complicaciones no le alteran. «Por la experiencia que hemos sufrido los primeros años, las complicaciones son algo que asumes, lo que realmente afecta es cuando tienes casos con solución y no dispones de los medios para dárselos. Eso es lo más chocante con lo que nos encontramos», reconoce.

A su edad tiene que medir esfuerzos, sobre todo tras el infarto que sufrió y los problemas de tensión que arrastra, lo que ha mermado su resistencia. «Además me hicieron una intervención de cataratas y no puedo trabajar tanto tiempo, pero antes podía estar aquí hasta las seis de la tarde», asegura.

No le consta que haya un posible sustituto, pero no piensa mucho en ello y menos en retirarse. Para él, por encima de cualquier normativa de jubilación está su ley, la de los saharauis. «La ley nuestra de la revolución es que no hay jubilación hasta después del triunfo. Mientras pueda hacer algo, seguiré haciéndolo», promete.

—Pero ¿no se cansa?

—Y si estuviera cansado, ¿qué haría? Si tú estuvieras en mi posición y vieras la realidad, la percibieras con tus ojos, ¿te retirarías? Han pasado más años de los que me quedan en la vida. Nunca pienso que estoy cansado.

Ese es el pago.

Compartir la entrada "Una vida, una deuda"