«Angola es mucho más creativa que yo»

en |

Compartir la entrada "«Angola es mucho más creativa que yo»"

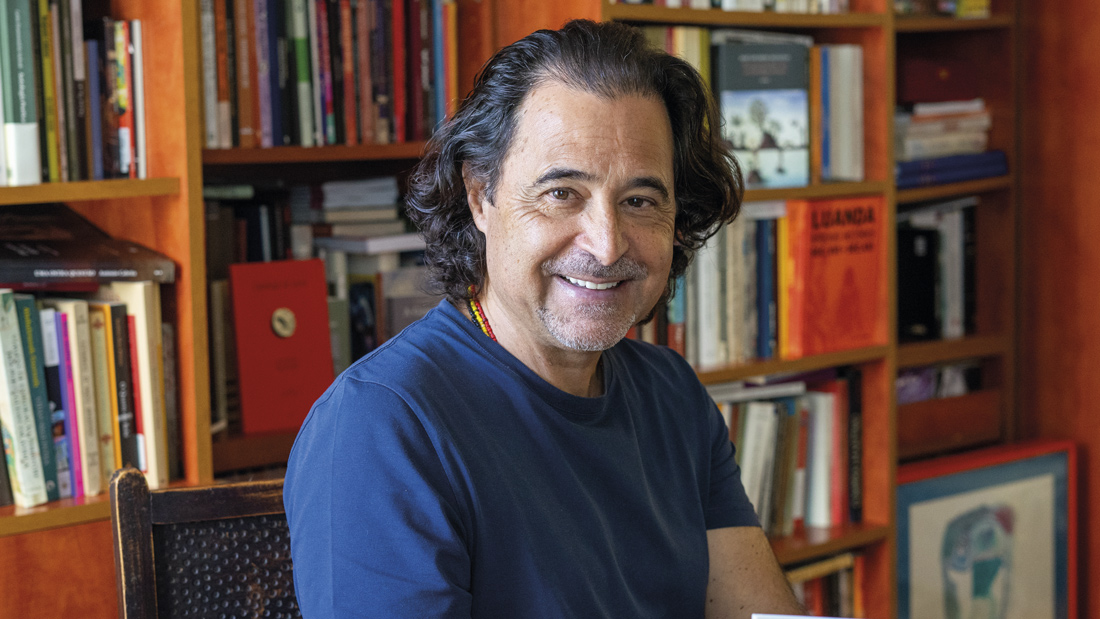

José Eduardo Agualusa, escritor

Nacido en Huambo (Angola) y residente en Ilha de Moçambique, el escritor nos recibe en su casa de Lisboa. Apasionado por la poesía, la fotografía o la música [«No se puede vivir sin pasión», nos dice], ve cómo sus trabajos se expanden mansamente por países y por lenguas. Uno de sus últimos trabajos editados en España es Un extraño en Goa (Editorial Villa de Indianos). ¿Su mejor novela? Según nos confiesa, es Barroco Tropical, inédita aún en nuestro país.

Vive en Ilha de Moçambique, pasa con frecuencia por Lisboa, tiene un gran vínculo con Brasil, ¿cómo es su relación con Angola, su país natal?

Es muy importante. Acabo de estar allí presentando un nuevo libro, una biografía [Vidas y muertes de Abel Chivukuvuku]. Espero volver en noviembre o diciembre. Soy muy optimista en relación al país. Creo que hay una dinámica de democratización y desarrollo, principalmente porque la oposición está unida, es muy fuerte y tiene buenos líderes. Para la democracia, quizás la calidad de la oposición sea más importante que la del gobierno, porque le fuerza a mejorar. Hay una dinámica de democratización positiva, al contrario de lo que sucede en Mozambique.

¿Es importante Angola para usted?

Es importante por todo, pero por encima de cualquier otro factor, porque toda mi obra está escrita sobre el país y necesito ir allí para renovar mis ideas. En Angola también contamos con la fuerza y el dinamismo extraordinario de la juventud, que es algo muy muy muy interesante. Siempre que voy a Angola me reúno con jóvenes y siempre me quedo conmovido porque tienen ansias de leer, de conocer… Lo que sucede es que el libro es muy caro y difícil de conseguir. A pesar de eso, la gente se anima. La última vez que fui, estuve en varias bibliotecas públicas independientes, no vinculadas al Estado, impulsadas por personas que se organizan y a las que les cuesta dinero el proyecto. Hay muchas en Angola, es algo extraordinario.

¿Le frustra que el precio de los libros dificulte que le lean en su país?

Sí, claro. Tengo muchos más lectores fuera que dentro de Angola, pero, al mismo tiempo, veo cómo la gente se organiza. Cuando presento un libro allí, siempre hay grupos de jóvenes que se juntan para comprar entre todos un ejemplar. Es conmovedor ver cómo la gente se moviliza para poder leer.

¿Cuando vivía en Huambo era tan difícil acceder a la literatura?

Hemos pasado fases muy diferentes. Mi primer libro publicado en Angola [La conjura] fue editado por la Unión de Editores Angoleños en los tiempos del partido único, del socialismo, en los que hubo cosas buenas, como el apoyo al sector del libro por parte del Estado. La primera edición fue de 5.000 ejemplares, muy buena para un autor completamente desconocido, y se agotó en un mes o dos. Había escritores como Pepetela que tiraban primeras ediciones de 100.000 ejemplares y se agotaban. ¿Por qué? La gente tenía sed de leer y el libro era muy barato. Si el precio es asequible, la gente lo compra. Hace poco estuve en Angola presentando el libro de un joven escritor, el comisario Divaldo Martins, jefe de la policía de Huíla. Me contaba que su familia era muy pobre, pero que todos los sábados su padre aparecía en casa con una caja llena de libros y toda la familia leía. Por esto se hizo escritor. Hoy, su familia no tendría acceso a esos libros, pero en el pasado sí fue posible.

Antes hablaba de la juventud en la sociedad angoleña. Esa realidad choca con el envejecimiento de las sociedades occidentales. ¿Cómo ve ese contraste?

Un porcentaje muy alto de angoleños tienen menos de 16 años. Eso significa que tenemos un problema de memoria. Angola tiene pocos viejos, porque la gente muere muy joven. Pero, al mismo tiempo, tiene una energía increíble.

¿Escritores y periodistas tienen la obligación moral de recordar el pasado a las generaciones jóvenes?

En un país como Angola, periodistas y escritores tienen algunas obligaciones relacionadas con la memoria y con la generación de espacios de debate y discusión sobre los grandes problemas del país, y los libros pueden jugar ese rol. No podemos quedarnos en ser solo arte, un espacio de divertimento; la literatura tiene que ser algo más en Angola: puede ser la historia, un espacio de preservación y conservación de la memoria, pero también de debate.

El escritor griego Theodor Kallifatides dice en su obra Campesinos y señores: «He superado la tontería de sentirme orgulloso de ser griego, así como la tontería de avergonzarme de ser griego». Cambiando los países, ¿siente algo parecido?

Bueno… no es lo mismo ser griego que ser angoleño [ríe]. Angola es un país muy poco conocido fuera. Muchas veces la gente me dice que soy el primer angoleño que conocen. Eso es también una responsabilidad. Pero no me preocupa mucho eso, no. La gente es la gente, somos todos lo mismo, somos todos humanos, lo esencial no es tan diferente.

¿Se siente bien con su patria, con su tierra, con sus orígenes?

Sí, sí, sí.

En Un extraño en Goa, uno de los personajes dice: «Si me tuviera que reencarnar, me valdría langosta o calabaza, siempre que no fuese otra vez en Angola». No le identificamos, por tanto, con él.

No, no, estoy muy feliz de ser angoleño, incluso para un escritor es un privilegio ser angoleño porque las historias están por todas partes. Tengo siempre la sensación de que la realidad en Angola es mucho más creativa que yo como escritor. Las mejores historias están en la calle.

Como autor, ¿cuál es su relación con Portugal y el pasado colonial?

No puedes comprender Angola sin el pasado colonial, del mismo modo que no puedes comprender Portugal sin saber que fue colonizado por los romanos y los árabes. Solo puedes conocer Angola si conoces todo lo que hubo en el país, todas las guerras. Por eso he escrito algunas novelas históricas. En Angola esto está bastante apaciguado. Hemos tenido una guerra de liberación de la que en Portugal se habla mucho, pero de la que en Angola se habla menos, porque lo que vino después, la guerra civil, fue terrible, fue mucho peor que la de liberación.

Sobre el pasado colonial, da la impresión de que solo se puede hablar de él en clave de conflicto, de oposición. ¿Es la única visión posible?

Todos los procesos coloniales son complejos porque están protagonizados por la gente, son las personas las que los llevan adelante. En Angola, el proceso colonial fue terrible y cruel, como todos, pero también generó un sinnúmero de culturas. Toda la cultura urbana angoleña es consecuencia de la presencia colonial, o la propia lengua portuguesa, que hoy es una lengua angoleña porque fue africanizada, fue angolanizada desde hace mucho tiempo… [Se acerca a su biblioteca y coge un volumen] Tienes este libro, História geral das guerras angolanas, que fue publicado en 1670. Ya es un libro escrito en un portugués perfectamente angolanizado. Este proceso de apropiación de la lengua portuguesa viene de hace mucho. Tenemos una situación insólita en África: una lengua de origen europeo se ha transformado en una lengua africana, hablada como lengua materna por la mayoría de la población.

¿Habla usted alguna lengua angoleña nativa?

No, comprendo un poco el umbundu, que es la lengua de mi región. Hace años intenté hacer un curso de kimbundu, que es una lengua propia de la región de Luanda. Fue una de las primeras lenguas africanas diccionarizadas y estudiadas, pero está desapareciendo por la fuerza del portugués, cuyo crecimiento ha sido a expensas de algunas lenguas nacionales, como el kimbundu. En Huambo, se ha empezado a enseñar umbundu en las escuelas y se está produciendo un fenómeno muy interesante: la gente de mi generación puede no hablarlo, pero sus hijos sí. Pero en Luanda es muy difícil encontrar a alguien que hable kimbundu. Solo los viejos lo hacen.

La lengua, la identidad, el período colonial, la descolonización, la independencia… ¿Es obligatorio que la literatura africana se centre en estos asuntos?

No creo que sea obligatorio, pero las cuestiones ligadas a la identidad y a la memoria son centrales porque nuestros países son muy jóvenes. Pero estos temas también son relevantes en Europa. En Inglaterra está presente de nuevo el tema de la identidad porque tiene un gran número de escritores que vienen de fuera.

Comparte tiempo y dedicación con el periodismo…

Con el periodismo menos.

¿Intenta llegar con la literatura adonde no puede hacerlo a través de la prensa? ¿O es al revés?

El escritor empieza cuando termina el periodista. El periodista puede llegar hasta un cierto punto, hasta donde puede comprobar los hechos, mientras que con la literatura puedes ir más lejos. Creo que me volví escritor porque me cuestionaba si las cosas podían ser de otro modo.

¿Y porque también le gusta extenderse en el relato?

Aprendí mucho con el periodismo, por ejemplo a ser más sucinto. Y también a aproximarme a la gente buscando historias.

En 2021, Israel aprobó una ley por la que imponía el hebreo como lengua nacional y única, cuando un 20% de la población habla árabe. Entonces, usted escribió en prensa que aquello era el comienzo de la muerte de un país. La situación en la zona, tres años después, es terrible.

Creo que no es casual que fuera Sudáfrica quien denunciara a Israel ante la Corte Internacional de Justicia, porque en aquellos que vivieron el apartheid existe la conciencia de que la situación en Israel es una situación de segregación similar a aquella. Creo que los peores enemigos de Israel hoy son Netanyahu y su Gobierno de extrema derecha, son los principales enemigos de los judíos en el mundo, porque lo que está pasando va a perjudicar a la idea de Israel y a todos los judíos del mundo durante mucho tiempo. Es una situación de extrema crueldad. Es increíble cómo la humanidad repite los hechos, hace lo mismo, cuando piensas que sería imposible que esto ocurriera en la actualidad. Esto es profundamente estúpido. No defiendo una solución de dos estados, defiendo un estado democrático al que habría que traer también a toda la gente que tuvo que huir. Habría que instituir una democracia como se hizo en Sudáfrica, con toda la gente conviviendo junta. Es un territorio donde la gente tiene que convivir junta.

¿Esta propuesta tiene algo de utópico?

No sé si es utópica, pero la realidad es que estamos viendo cómo se mata a una parte de la población, y esto no puede ser. También en Sudáfrica se decía que no sería posible, y mira. Hay muchas similitudes: los bóers tenían la misma idea de que era Dios el que los había enviado allí. No es tan diferente. También es cierto que puede que se necesite a un Nelson Mandela en Palestina e Israel…, o dos.

Además de Mandela, miles de sudafricanos se sacrificaron y murieron por la causa de la libertad. Los palestinos, de momento sin un líder así, también están muriendo en su tierra. ¿Por qué solo Sudáfrica se ha atrevido a denunciar a Israel por genocidio?

Creo que los africanos no tienen la misma mirada sobre Israel ni los remordimientos sobre el pueblo judío que los europeos. Al contrario que Europa, que durante miles de años ha maltratado a los judíos, África ha recibido a los judíos que fueron expulsados de España y de Portugal. Los ha recibido en Marruecos, en Argelia, en todo el norte de África y en Sudáfrica, donde viven 70.000 judíos. Es la mayor comunidad judía en África. Los africanos no tienen los mismos remordimientos que los europeos.

Ha dicho que «cuando la gente aprende a soñar en conjunto, la sociedad cambia». ¿Tiene usted esa percepción en los pueblos africanos?

Creo que es necesario, y no solo en África, inventar, crear nuevas utopías más ajustadas al tiempo presente. Es importante crear estas alternativas, pero también lo es que se haga en conjunto, porque el sueño de una sola persona no cambia nada.

Además, ya ha reconocido en alguna ocasión que el pesimismo no entra en la idiosincrasia del pueblo angoleño.

La gente tiene muchas dificultades. Angola está viviendo un proceso de grandes dificultades económicas. La supervivencia de la gente es difícil, pero, al mismo tiempo, cuando voy a Angola y veo a la gente, lo que me toca más es la alegría, la capacidad de reírse de sus propias dificultades, es algo que siempre me ha impactado. Lo primero que ves cuando llegas a Angola o a Mozambique, aunque quizás más en Angola, es la risa.

Eso es bonito.

Es muy bonito… Ves las carcajadas.

¿Cree que en los pueblos africanos se trata mejor a la persona que en Occidente?

Depende de en qué parte de Occidente estés. Creo que en España, si vas a las zonas rurales, sucede lo mismo. En estos ámbitos preservan la tradición de acoger bien, la relación con la familia, con el otro, tienen otra dimensión del tiempo, otra relación con lo espiritual. Mucho de lo que señalas que sucede en África puedes encontrarlo en zonas rurales de Occidente. En las grandes ciudades, las relaciones entre las personas se difuminan. Mira, yo estoy aquí y no conozco a mi vecino, mientras que en Ilha de Moçambique conozco a todo el mundo.

¿La globalización nos está apartando de la relación con el otro y con la naturaleza?

No sé si la globalización o las grandes ciudades. En Angola, en Mozambique, incluso en las grandes ciudades, hay una convivencia como si estuvieras en un núcleo urbano más pequeño. Eso no se perdió por completo.

Le cito. En Un extraño en Goa escribe: «Ser aplastados por el infinito al mirar las estrellas nos hace bien».

Eso es verdad. Pienso mucho en Ilha, porque allí podemos ver las estrellas. Todas las casas tienen terrazas grandes y muchas noches estamos allí. Vamos con nuestra hija, que tiene cinco años, y nos dedicamos simplemente a ver las estrellas. Es importante, porque la grandeza del universo te traslada una sensación de humildad que quizás sería importante en Occidente, donde la gente dejó de ver las estrellas.

Es importante sentirse pequeño y relacionarse con lo más cercano.

Otra cosa que he aprendido en Ilha es vivir con muy poco, con lo mínimo. Este retorno a lo esencial también desapareció aquí. Me parece que esa es una buena enseñanza para encarar el futuro. Deberíamos aprender a mirar las estrellas otra vez y a vivir con menos.

Se enamoró de Ilha de Moçambique leyendo. ¿Cómo es su relación con la isla?

Mi conocimiento fue a través de la poesía, porque atrajo a muchos poetas: Luís de Camoens vivió en la Ilha y dicen que terminó Los lusiadas allí. Muchos poetas portugueses y mozambiqueños pasaron por Ilha. A partir de ese conocimiento a través de la poesía, y hasta hoy, me impresiona su pasado, es un lugar con una gran carga histórica. También es un enclave de encuentro, de encuentros, desde hace mucho tiempo. Cuando llegaron los portugueses ya había árabes, suajilis… Era un punto de encuentro con Oriente, con India… Tiene iglesias, mezquitas y templos hindúes. Me fascina.

En Un extraño en Goa se dice que los portugueses dieron la espalda a Castilla, a Europa y se echaron al mar. ¿Ha hecho lo mismo al irse a vivir allí?

La Ilha está al otro lado de Angola, no está tan lejos. Me gusta la idea de estar en un lugar como este y, a la vez, no estar lejos de Angola. Pero, al mismo tiempo, estoy fuera, y esto me ayuda a reflexionar, a pensar.

En Los vivos y los otros, cuenta cómo la Ilha se aísla. Saramago, en La balsa de piedra, desgaja la península ibérica. ¿Qué les pasa a los escritores en lengua portuguesa con las separaciones?

En mi caso, la isla no se separa, se queda aislada. No había pensado en Saramago, la verdad, pero sí se produce un poco lo mismo.

¿Qué reflexión le merece la apuesta de Ngugi wa Thiong’o de escribir en su lengua nativa, aunque luego lo traduzca al inglés, como forma de lucha contra la imposición idiomática de las metrópolis?

Esta cuestión debe ser una decisión política. El Estado debe apoyar estas iniciativas. En Angola hubo algunas tentativas, muy pocas, frágiles y raras, de publicar en lenguas nacionales. Yo mismo he publicado el año pasado un libro de poesía con la traducción al umbundu. Es un libro que ha sido recibido muy bien por los angoleños, más que nada por curiosidad, pero la cuestión es que la gente que sabe y puede leer en umbundu, si tiene la oportunidad de leer en portugués, prefiere hacerlo en esta lengua. Me han dicho que es lo mismo que ocurre en Cataluña. Aunque aman su lengua, si tienen un libro en español y otro en catalán, prefieren el primero porque están más habituados a ello. Por eso, esta cuestión debe ser política. Si quieres recuperar estas lenguas, tiene que haber un apoyo político a las editoriales para que publiquen en ellas.

¿El reconocimiento que reciben muchos escritores africanos fuera del continente también tiene que ver con el hecho de que escriban en lenguas europeas?

Angola es diferente, porque la mayoría de los escritores tienen al portugués como lengua materna. Es un portugués angoleño, diferente del de aquí, pero es la lengua materna de estos escritores. Hay algunos, no tantos, que escriben en portugués, pero proceden de otros idiomas. La mayor parte son de Luanda, y los de Luanda hablan portugués como lengua materna. En otros países de África sí se puede dar esta cuestión, porque escriben en una lengua que todavía no es su lengua materna.

Hace unos meses, en nuestra revista se debatía sobre si Todo se desmorona, de Chinua Achebe, es la gran novela africana. ¿Qué opina?

No sé. En África tienes al menos tres mundos, África lusófona, anglófona y francófona, que no se conocen muy bien, y es un problema. Hay poca circulación de libros africanos en el continente. Si quieres conocer a un escritor senegalés, es más fácil encontrarlo en Lisboa que en Luanda. Si me hablas del gran libro africano, tengo dificultades porque son tres mundos. Creo que hasta la fecha no lo hay. Las literaturas africanas están en un muy buen momento de reconocimiento internacional, pero van a crecer mucho más. África es una potencia inmensa en términos literarios porque hay una tradición de contar historias y hay muchas historias que están esperando para ser contadas, pero creo verdaderamente que estamos solo en el inicio.

No le voy a repreguntar por la mejor novela africana, pero sí le pido una recomendación de algún autor africano que haya leído y al que merezca la pena acercarse.

En mi campo de literatura angoleña citaría a Ruy Duarte de Carvalho, que es sobre todo un poeta. Tiene una obra que se llama Vou lá visitar pastores, que es un libro inclasificable, de no ficción, sobre los pastores nómadas del sur de Angola, pero también es de ficción, también es un poemario… Es muy difícil de catalogar. Es una obra inmensa que creo que debería ser mejor conocida y supongo que todavía no está traducida al castellano. De libros traducidos, está la trilogía Las arenas del emperador, de Mia Couto. Es una obra impresionante y enorme.

Y de José Eduardo Agualusa, traducido al castellano, ¿qué nos recomienda?

[Ríe, pero no contesta].

¿A qué hijo quiere más?

Esto es muy difícil porque los libros son muy diferentes unos de otros. Ayer estuve colocando mis libros y me encontré una traducción en México de Barroco tropical, una edición muy bonita [se acerca a la biblioteca y nos enseña un ejemplar]. Creo que quizás es mi mejor libro. Es más sombrío, más difícil, aunque no está publicada en España todavía.

Hace unos años hice un reportaje sobre el trabajo de los traductores de autores africanos. A una de las entrevistadas, después de hablar con ella, le pregunté por el mejor libro de literatura africana que había leído, con independencia de si lo había traducido o no. De inmediato me dijo que Teoría general del olvido, de José Eduardo Agualusa.

¡¡Guau!! Me gusta mucho saberlo. Los traductores son nuestros mejores lectores. Esto dicho por una traductora tiene mucha importancia para mí.

Compartir la entrada "«Angola es mucho más creativa que yo»"